【秀吉の転落から学ぶ】なぜ天下人は最悪の決断を下したのか ?韓非子が示す成功者の盲点

成功体験の罠

「成功したプロジェクトの経験を、次の市場でも活かせば…」

あなたがそう考えた瞬間、400年前の豊臣秀吉と同じ罠に落ちているかもしれません。私自身、過去の成功体験に固執し、全く異なる環境で大失敗をやらかしたことがあります。

天下統一という前人未到の偉業を成し遂げた秀吉。しかし、その絶頂期に下した「朝鮮出兵」という決断が、豊臣家滅亡への序章となりました。20万の大軍、莫大な戦費、7年の歳月 — すべてが水泡に帰し、残ったのは疲弊した国と、離反する人心だけでした。

韓非子は2300年前に警告していました。

「功成りて身退かざれば、禍必ず及ぶ」

成功の頂点で執着せず身を引かなければ、いずれ災いが及ぶ

と。

なぜ日本史上最高の成功者が、最悪の失敗者となったのか?彼を頂点へと押し上げた「成功の哲学」が、なぜ彼を破滅へと導く「呪い」へと変貌したのか — その恐るべきメカニズムを解き明かすことで見えてきます。

天下人の野望 — 限界なき拡大欲求

天正18年(1590年)8月、小田原城開城。 北条氏の降伏により、豊臣秀吉はついに天下統一を成し遂げました。農民から天下人へ — 人類史上でも稀有な大出世。62歳にして頂点に立った秀吉の胸に、新たな野望が芽生えました。

「日本は狭い。明国を征服し、天皇を北京に移し、余は寧波に居を構える」

これは誇大妄想ではありませんでした。秀吉は本気で、東アジア全体の支配者になろうとしていたのです。

若き日の柔軟性 — 「人たらし」の天才

かつての秀吉は違いました。 織田信長の草履取り時代、彼は徹底的に相手を観察し、その心理を読み、最適な行動を選択する天才でした。

墨俣一夜城の建設では、地元の土豪や商人を巧みに味方につけ、不可能を可能にしました。

本能寺の変後の「中国大返し」では、毛利との和睦交渉で見事な柔軟性を発揮。

賤ヶ岳の戦いでは、柴田勝家の家臣を次々と調略し、戦わずして勝利への道筋をつけました。

彼の統治手法は革新的でした。全国の田畑を測量して石高という統一基準を導入し(太閤検地)、農民から武器を取り上げて身分を固定しました(刀狩り)。また、徳川家康のような強敵も力で屈服させるのではなく、妹と母を人質として差し出すことで臣従させるなど、常に相手の心理を読み切った駆け引きを行いました。 この頃の秀吉は、常に「相手が何を求めているか」を考え、win-winの関係を構築する達人でした。

そして、こうした革新的な手法によって強大な支配力を創り出し、ついに日本統一を成し遂げたのです。

変質—聞く耳を持たない独裁者へ

しかし、天下統一後の秀吉は別人のようでした。 最愛の子・鶴松の死、続く拾(後の秀頼)の奇跡的な誕生。これらが、老いた英雄の冷静さを奪い、後継者問題への極端な執着を生み出します。

さらに、肥大化した武士階級のエネルギーを向ける先がなくなった — これが秀吉を破滅的な決断へと駆り立てました。

文禄元年(1592年)、朝鮮出兵を前に、徳川家康が進言しました。

「殿下、朝鮮は海を隔てた異国。補給線の維持だけでも困難を極めます」

前田利家も諫めました。

「国内はようやく平定されたばかり。まずは内政を…」

しかし、秀吉は聞く耳を持ちません。

「余の天下統一を見よ!不可能などない。朝鮮など3ヶ月で平定してみせる」

文禄の役 — 現実との衝突

文禄元年4月、15万8千の大軍が朝鮮に上陸。 当初は破竹の勢いでした。

釜山、漢城(現ソウル)を次々と陥落。しかし、朝鮮水軍の反撃、義兵の抵抗、そして明の援軍 — 秀吉の想定は次々と崩れていきました。

最前線からの報告

- 「補給が続かず、兵は飢えています」(加藤清正)

- 「朝鮮水軍により、海上輸送が断たれました」(小西行長)

- 「明の大軍40万が南下中」(黒田長政)

それでも秀吉は撤退を許しません。むしろ、さらなる増援を送り込みました。

慶長の役 — 意地の戦いと最期

文禄2年の一時休戦も、秀吉の非現実的な要求で決裂。

慶長2年(1597年)、再び14万の軍勢で侵攻。この時すでに、諸大名の間には厭戦気分が蔓延していました。

石田三成が島津義弘に語った言葉が残っています。

「太閤殿下は、もはや昔の殿下ではない。諫言する者を遠ざけ、現実を見ようとされない」

慶長3年8月18日、秀吉死去。

遺言は

でした。

7年間の戦いで、日本側の死者は5万を超え、国庫は空になり、豊臣政権の基盤は完全に揺らいでいました。秀吉の死後、朝鮮から撤退した諸将の間には深い溝が残り、これが関ヶ原の戦いへとつながり、最終的に豊臣家滅亡を招いたのです。

秀吉の悲劇の本質

韓非子の成功と老子の決定的欠落

秀吉の悲劇の本質は、国内統一で完璧に機能した「韓非子的成功モデル」に固執し、状況の変化に対応できなかったこと、そして『老子』が説く「足るを知る」という思想が決定的に欠落していたことにあります。

この衝撃的な結論は、単なる推測ではありません。古典の知恵を通じて秀吉の行動を分析すると、彼の破滅は偶然や老化によるものではなく、構造的で必然的な悲劇であったことが明らかになるのです。

韓非子の「成功者の3つの罠」への完全な陥落

韓非子は『説難篇』で、成功者が陥る罠を鋭く分析しています。

「然れども功成りて身退かざれば、禍必ず及ぶ」

(成功の頂点で執着せず身を引かなければ、いずれ災いが及ぶ)

秀吉は、まさにこの警告を体現する悲劇的な事例でした。

1. 「勢(地位の権力)」の錯覚

韓非子の言う「勢」とは、君主の地位が持つ絶対的な権力です。

秀吉は、日本国内において「天下人」という比類なき「勢」を確立しました。しかし、彼はその国内限定の権力が、国境を越えた朝鮮や明にまで通用すると錯覚しました。 自社内では絶対的なCEOの権限が、ライバル会社では無力であるように、秀吉は自身の「勢」が及ぶ範囲を致命的に見誤ったのです。

2. 「法(客観的なルール)」の形骸化

韓非子は、君主個人の感情や判断より、万人に公平な「法」を優先させよと説きました。

秀吉は天下統一の過程で新たな統治体制を築きましたが、絶頂期においてその「法」を自ら歪めました。 朝鮮出兵という国家の存亡をかけた決定を、一部の側近との間だけで進め、五大老といった制度上の重臣の合意形成を軽視しました。これは、公平であるべき「法」を君主が私物化した典型であり、国家の意思決定システムを崩壊させる行為でした。

3. 「術(部下を操る技術)」の硬直化

韓非子の「術」は、君主が臣下を客観的に評価し、コントロールする技術です。

しかし、晩年の秀吉の周囲は、彼の意向に盲従する者で固められ、客観的な情報が上がりにくくなりました。 朝鮮現地の悲惨な戦況や、国内の疲弊といった客観的な「結果」を無視し、自身の願望を優先しました。これにより、臣下の言動と結果を冷静に比較する「術」は完全に破綻し、君主は裸の王様と化してしまったのです。

孫子の基本原則の完全な無視

老子の「盈満(えいまん)の戒め」 — なぜ頂点で止まれなかったのか

そして、秀吉の最大の悲劇は、彼の哲学の中に『老子』の思想が入り込む余地がなかったことです。

老子は『道徳経』第九章で説いています。

「持ちて之を盈(み)たすは、其の已(や)むるに如かず」

(器に水を満たし続けるより、適当なところで止める方がよい)

秀吉が陥った「成功の慣性」

秀吉の人生は、常に「次」を求め続ける人生でした。

足軽→侍大将→城主→大名→関白→天下人

この成功の連鎖が、彼に「止まる」ことを忘れさせました。

天下統一という目標を達成した時、老子的な「無為自然」 — すなわち、内政に専念し、豊臣体制を盤石にする道を選ぶべきでした。しかし、彼は成功の慣性に従い、さらなる拡大を求めたのです。

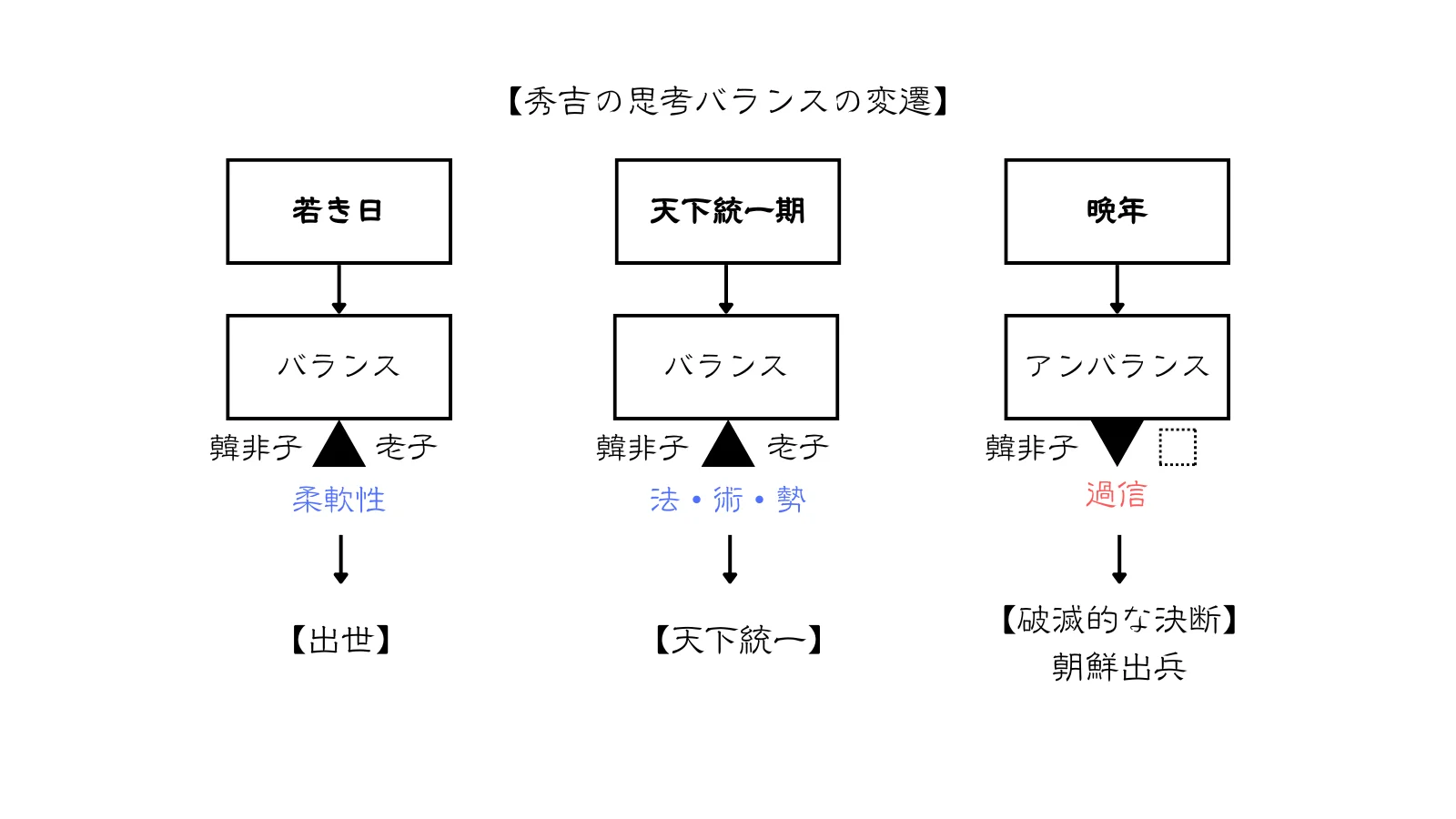

時間軸で見る秀吉の変質 — 成功哲学が「呪い」に変わるまで

秀吉の悲劇は、彼の思考様式が人生のフェーズごとに劇的に変化し、最終的に過去の成功体験に囚われてしまったことに、その根本原因があります。

第一期(信長配下時代):柔軟な実用主義者

若き日の秀吉は、孫子の兵法が説く「神速」と、韓非子が説く人心掌握の「術」を体得した、柔軟な実用主義者でした。彼は常に「相手が何を求めているか」を考え、行動することで、信長の下で着実に出世の階段を駆け上がっていったのです。

第二期(天下統一時代):バランス型統治者

信長亡き後、天下統一という巨大な目標に直面した彼は、単なる「術」だけでは組織を動かせないことを理解していました。そこで彼は、太閤検地や刀狩りといった明確な「法」を定め、天下人としての「勢」を確立することで、巨大な組織を動かすバランス型の統-統治者へと進化します。この段階で、彼の「韓非子的成功モデル」は完成の域に達し、ついに前人未到の偉業を成し遂げるのです。

第三期(天下統一後):硬直した独裁者

しかし、悲劇はここから始まります。天下統一後、その完璧すぎた「韓非子的成功モデル」が、彼の思考を縛る「呪い」へと変わるのです。

彼は、自分を頂点へと押し上げた「韓非子」という名の梯子を、ひたすら登り続けることしかできませんでした。頂上に達した時、彼にはその梯子を外し、穏やかに地を治めるための「老子」の知恵がなかった。その結果、空のさらに上を目指して足を踏み外し、自滅への道を突き進んでしまったのです。

絶頂期にこそ必要な「韓非子と老子のバランス」

秀吉の失敗を繰り返さないため、現代のリーダーは「韓非子モード」と「老子モード」を状況に応じて切り替える能力が必要です。

Phase 1: 韓非子の「退き際診断」

プロジェクトや事業が成功した直後こそ、次の質問をしましょう。

- このまま拡大して、リソースは持続可能か?

- 反対意見を最後に聞いたのはいつか?

- 「次」を求める理由は、必要性か慣性か?

週次レビューで必ずこの3問を確認。1つでも危険信号なら、立ち止まる勇気を。

Phase 2: 老子の「満杯度測定」

あなたの組織やプロジェクトの「器」は今何%?

- 70%:健全な成長余地あり(韓非子モード継続)

- 90%:慎重な検討が必要(老子モード検討)

- 100%超:危険領域、撤退も視野に(老子モード必須)

KPIダッシュボードに「満杯度指標」を追加。売上だけでなく、チームの疲労度、リソースの余裕度も可視化しましょう。

Phase 3: 現実認識の「客観性テスト」

新規事業や拡大戦略を検討する際は、成功体験に惑わされず冷静な現実認識をしましょう。

- 現地視察は経営陣自ら複数回実施したか

- 失敗シナリオを複数パターン想定したか

- 撤退基準と期限を事前に明文化したか

秀吉の轍を踏まないよう、実情把握と段階的展開を心がけましょう。

最重要:「諫言役」の設置

社外取締役、アドバイザー、メンター—あなたに「NO」と言える人を意図的に配置してください。

私も、耳の痛いことを言ってくれる同僚やメンターの存在に、これまで何度も救われてきました。 成功者にこそ「ブレーキ役」が不可欠です。

実践的な統合:「モードチェンジ」の意識

重要なのは、自分の組織やキャリアが今どのフェーズにあるかを見極め、意識的に思考の「モード」を切り替えることです。

- 「攻め」の局面(事業拡大期・キャリア形成期)

韓非子モード — 合理的システム構築と戦略的成長

- 「守り」の局面(事業成熟期・成功維持期)

老子モード — 足るを知る知恵と持続可能性への配慮

秀吉の悲劇は、攻めの「韓非子モード」から、守りの「老子モード」に切り替えることができなかったことに尽きるのです。このモードチェンジは極めて困難です。なぜなら、成功体験が強いほど、リーダーは「過去の成功」に固執してしまうからです。「最近、反対意見が出なくなった」「現場の疲弊度が見えなくなった」「『昔はこうだった』が口癖になった」 — これらが現れたら、思考が硬直化し始めた危険なサインです。

秀吉の教訓と現代への示唆

豊臣秀吉 — 日本史上最高の成功者にして、最も劇的な失敗者。

彼の朝鮮出兵は、韓非子が警告した「功成りて身退かず」の典型例であり、老子の「盈満の戒め」を忘れた必然的な帰結でした。

完璧すぎる成功体験への固執と、「引き際」を見極める哲学の欠如が、20万の兵と莫大な国富を失わせ、豊臣家滅亡の種を蒔いたのです。

しかし、これは400年前の話ではありません。急成長企業の過剰投資、成功体験に縛られた大企業の海外進出失敗、引き際を見失った経営者の末路 — 現代にも、同じ悲劇が繰り返されています。

成功の絶頂期にこそ、古典の叡智が必要です。

「韓非子の戦略」「老子の引き際」 — この2つの知恵をバランスよく組み合わせることで、あなたは秀吉の悲劇を回避し、真に持続的な成功を収めることができるはずです。

明日の経営会議で、まず問いかけてください。

「我々は今、攻めるべきか、それとも守るべきか?」 この問いは、私自身が常に自分と自分の組織に問いかけている、最も重要な戦略的問いの一つです。その問いが、第二の朝鮮出兵を防ぐ第一歩となるでしょう。

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『韓非子』町田三郎訳、中公クラシックス、2016年

- 『老子』金谷治訳注、岩波文庫、2001年

- 『孫子』金谷治訳注、岩波文庫、1963年

- 『豊臣秀吉文書集』第四巻、吉川弘文館、2016年

- 『文禄・慶長の役』中野等著、吉川弘文館、2008年

- 『秀吉の朝鮮侵略と民衆』北島万次著、岩波新書、2012年