【実力主義の起源】信長が血縁社会を破壊した理由 — 墨子・荀子・商君書に学ぶ人事革命

「組織に実力主義を導入しようにも、年功序列やこれまでの慣習が壁となり、本来評価されるべき人材が埋もれてしまっている…そんな状況に頭を悩ませていませんか?」

現代企業の人事担当者や経営陣が直面するこの課題、実は450年前の戦国時代に、同じ問題を根本的に解決した男がいました。織田信長です。

私自身、ITコンサルタントとして数多くの企業変革に関わってきましたが、最も困難なのは常に「人の問題」です。どれほど優れた戦略を立てても、どれほど効率的なシステムを導入しても、既存の人間関係や慣習に阻まれ、変革が停滞してしまう。この「組織の免疫システム」とでも言うべき抵抗勢力との戦いが、すべてのプロジェクトの成否を決めるのです。

信長が築いた実力主義の組織 — それは血縁と縁故が絶対的な力を持つ封建社会において、前代未聞の人事革命でした。農民出身の秀吉を大名に押し上げ、名門出身の家臣を冷徹に追放する。なぜ彼だけが、あれほど苛烈な実力主義を貫き、組織を急成長させることができたのでしょうか? その答えは、墨子の「尚賢」思想、荀子の「破壊の論理」、商君書の「変革の方法論」という古典の知恵にありました。現代の人事制度改革に悩む皆さんへ、450年前の答えをお届けします。

※当サイトの概論記事『【なぜ信長の組織は強かった?】孫子に学ぶ、最強チームの作り方』では、信長の組織を孫子・韓非子・論語の3つの視点から網羅的に解説しています。本記事ではそこから一歩踏み込み、「実力主義」というテーマに焦点を当てて深く解き明かしていきます。

草履取りから城主へ — 秀吉抜擢の衝撃

永禄4年(1561年)、尾張国の清洲城下で一人の男が信長の草履を懐で温めていました。木下藤吉郎 — 後の豊臣秀吉です。身分は足軽以下の小者。誰もが彼を「身の程知らず」と笑っていました。

「あの猿面が、まさか出世できるとでも思っているのか」

「足軽にすらなれぬ身分で、何を夢見ているのやら」

織田家の譜代家臣たちは、秀吉を露骨に軽蔑していました。しかし信長は違いました。草履を温めるという機転、墨俣一夜城での功績、金ヶ崎の退き口での殿軍 — 彼は秀吉の能力だけを見て、破格の抜擢を繰り返したのです。

天正元年(1573年)、秀吉は長浜城主となりました。農民の子が一国一城の主になる — これは当時としては奇跡を通り越して、社会制度そのものを揺るがす事件でした。

「殿は気でも狂われたのか」

「あのような下賤の者を城主にするなど、祖先に申し訳が立たない」

譜代の重臣たちの憤激は頂点に達していました。しかし信長は一切意に介しません。

「能力があるから抜擢する。それ以外に理由はない」 — 彼の答えは常にシンプルでした。

知性の化身、光秀の登用

同じ頃、比叡山の麓で一人の浪人が信長との面談を待っていました。明智光秀 — 出自は不明、素性も怪しい、しかし卓越した教養と軍略の才を持つ男でした。

当時の武士社会では、「家系」と「推薦者」がすべてでした。しかし光秀には適切な推薦者がいません。普通なら門前払いされるはずでした。

「あの者は何者なのか」

「どこの誰とも知れぬ輩を、なぜ殿は会われるのか」

しかし信長は光秀と数時間語り合った後、その場で家臣に加えました。理由はただ一つ — 光秀の知性と実務能力を見抜いたからです。わずか数年で光秀は重臣の地位に上り詰め、比叡山焼き討ちという過酷な任務も完璧に遂行しました。

冷徹な決断 — 佐久間信盛追放事件

天正8年(1580年)8月、織田家に激震が走りました。30年以上仕えた筆頭家老・佐久間信盛が、信長によって突然追放されたのです。 信盛は信長の父・信秀の代から仕える生粋の譜代家臣。信長が「うつけ」と呼ばれていた頃から支え続けた恩人でもありました。しかし石山本願寺攻めで十分な成果を上げられなかった彼を、信長は19ヶ条の叱責状とともに追放したのです。

『佐久間信盛追放状』抜粋

「一、心遣い無く、骨を折る事なき事」

(お前には(物事に対する)配慮や工夫がなく、真剣に努力をすることがない。)

「一、分国を預け置き候ところ、可然候様に取り計らう可き事を、等閑に申し付くる事」

(お前に任せている領国について、本来であれば適切に処理すべき重要事項を、いい加減に(部下に)命令している。)

現代で言えば、創業メンバーをパフォーマンス不良で解雇するようなものでした。組織内の衝撃は計り知れません。 「殿は鬼になられた」 「これで誰が安心して仕えることができるのか」 家臣たちの間に恐怖と不安が広がりました。血縁でも、恩情でも、過去の功績でも、現在の成果を上げられなければ容赦なく排除される — 信長の実力主義の苛烈さが、白日の下に晒された瞬間でした。

武士の枠を超えた人材登用

橋本一巴、滝川一益、津田宗及 — 信長の下には、従来の武士の枠に収まらない多様な才能が集まってきました。

橋本一巴は鉄砲の名手。武士ではなく職人の出身でしたが、信長は彼の技術を高く評価し、鉄砲組の指揮を任せました。長篠の戦いでの圧勝は、この「身分より実力」の人事が生んだ奇跡だったのです。

滝川一益は忍び出身。諜報活動という「汚れ仕事」を専門とする彼を、信長は重要な戦略的パートナーとして重用しました。武田攻めの成功には、滝川の情報収集能力が不可欠でした。

津田宗及は商人から武将へと転身した異色の人材。経済感覚に長けた彼を信長は重宝し、楽市楽座の運営を任せました。

組織の変革圧力

「実力があれば出世できる」

「過去の功績は関係ない」

「今、この瞬間の成果がすべて」

このメッセージが組織全体に浸透すると、織田軍は前代未聞の活力を見せました。誰もが必死で成果を追い求め、常に自分の価値を証明し続ける。それは現代のハイパフォーマンス組織にも通じる、極限の競争環境だったのです。

しかし同時に、この苛烈な人事制度が組織内に生んだ歪みも無視できません。佐久間信盛のような古参家臣の追放は、他の家臣たちに強烈な不安をもたらしました。いつ自分が同じ目に遭うかわからない — そんな恐怖が、本能寺の変の遠因となった可能性も否定できません。

第一の問い:なぜ信長だけが墨子の「尚賢」を体現できたのか?

血縁と家格がすべてを決める封建社会で、信長だけが出自を問わない実力主義を貫けた理由は何だったのでしょうか。

「古の聖王の政を為すや、徳を列ねて賢を尚(とうと)ぶ。農と工肆(こうし)の人に在りと雖も、能有らば則ち之を挙ぐ」

(古の聖王の政治は、徳を重んじ賢者を尊んだ。農民や職人の出身であっても、能力があれば登用した)

墨子は2400年前に、まさに信長が実践した人事哲学を説いています。

しかし、なぜ信長だけがこれを実現できたのでしょうか。 答えは彼の出自にありました。

信長の地盤である尾張は、海上交通の要所として栄えた商業地域。ここでは古くから「家柄より才覚」、「血統より利益」という価値観が根付いていました。商人たちとの付き合いを通じて信長は、能力こそが真の価値を生むという墨子的な思想を自然に身につけていったのです。

さらに決定的だったのは、信長自身の原体験でした。若き日、彼は「うつけ」と呼ばれ、家臣や親族からも見下されていました。家柄や作法といった「外側の権威」がいかに無意味かを、彼は身をもって知っていたのです。 「外側の建前ではなく、内側の本質を見抜け」 この確信こそが、信長の人事革命を支える根本思想だったと考えられます。

第二の問い:なぜ荀子的な「旧弊の破壊」が可能だったのか?

佐久間信盛の追放に象徴されるように、信長は旧来の価値観を容赦なく破壊しました。この冷徹さは、どこから来ていたのでしょうか。

「徳を論じて次を定め、能を量りて官を授く」

(その人物の徳を評価して席次を定め、能力を測定して官職を授ける)

荀子は、家柄や伝統ではなく、個人の「徳(君主への忠誠心や人間性)」と「能力(実務能力)」だけを基準に評価し、官職を与えるべきだと説きました。これは、既存の権威や縁故主義を否定する、徹底した実力主義の思想です。

信長の人事方針は、まさにこの荀子の教えの実践と言えるでしょう。 しかし、荀子の理論を実際に適用するには、強烈な覚悟が必要でした。

信長がその覚悟を持てたのは、彼自身が「裏切り」という苦い経験をしていたからです。 実の弟・織田信勝による謀反。信長は命を狙われ、譜代の重臣の多くが弟を支持しました。この事件が信長に教えたのは、「血縁や長年の関係性ほど当てにならないものはない」という冷徹な人間観でした。

また、武田や今川のような名門と違い、織田家は新興勢力です。守るべき輝かしい「伝統」がない分、古い秩序を破壊することに躊躇がなかったのです。失うものがない者の強さ — それが信長の改革を支えた原動力だったのかもしれません。

第三の問い:なぜ商君書的な「改革の断行」ができたのか?

家臣たちの猛反対を押し切って改革を実行できたのは、なぜだったのでしょうか。

「常人は故習に安んじ、学者は聞く所に溺る。此の両者を以ては、国を慮(おもんぱか)る能わず」

(凡人は古い習慣に安住し、学者は聞いた知識に溺れる。この二種類の人間では、国を治めることはできない)

商君書は「旧弊に囚われた凡人と変革を議論しても無駄だ」と断言します。

信長の行動は、まさにこの教えに忠実でした。彼は家臣を説得しようとはしませんでした。代わりに、新しいルールを一方的に提示し、圧倒的な成果でその正しさを証明したのです。

「説得ではなく、成果で示せ」

これが信長の改革手法でした。桶狭間の勝利、上洛の成功、楽市楽座の繁栄 — 一つひとつの成功が、彼の人事方針の正しさを証明していきました。

また、信長は宣教師を通じて西洋文明に触れ、日本の常識が世界のすべてではないことを知っていました。この価値観の相対化が、「既存のルールを作り変える」という発想を可能にしたのでしょう。

三つの古典が示す、信長の「人事システム」

以上の分析から、信長の人事制度を支える思想的基盤が明らかになります。

この組み合わせこそが、血縁社会を根本から変革する力を生んだのです。ただし、この「人事システム」には重大なリスクも含まれていました。あまりにも冷徹な成果主義は、組織内に恐怖と不安をもたらし、明智光秀の謀反という形で最終的に信長自身を破滅に追い込んだ可能性があります。

完璧な人事制度など存在しない — これもまた、信長から学ぶべき重要な教訓と言えるでしょう。

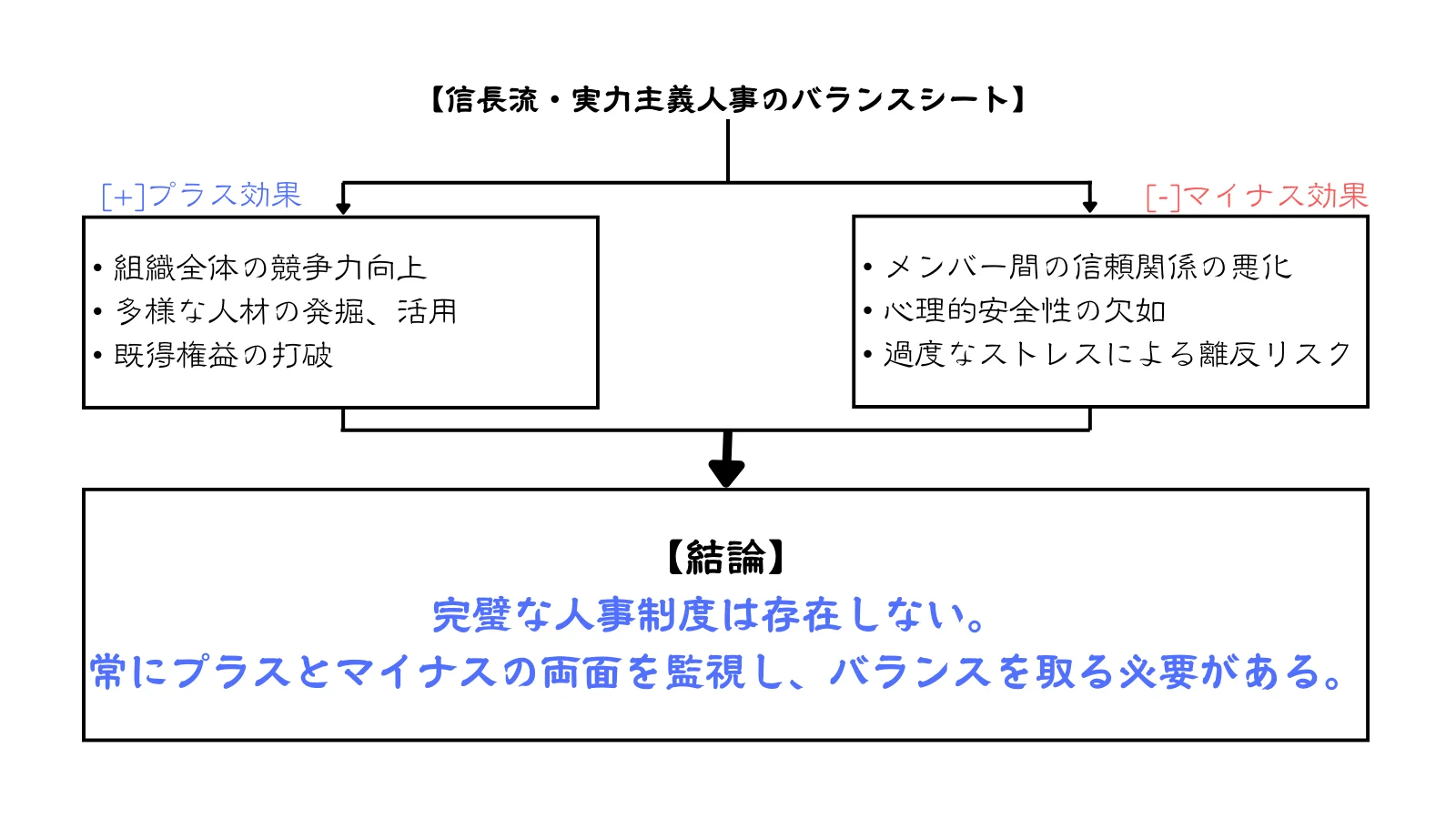

現代への警鐘:実力主義の光と影

信長の人事制度は確かに組織を強化しましたが、同時に以下の副作用も生みました。

プラス効果

- 組織全体の競争力向上

- 多様な人材の発掘・活用

- 既得権益の打破

マイナス効果

- メンバー間の信頼関係の悪化

- 心理的安全性の欠如

- 過度なストレスによる離反リスク

現代の人事制度設計においても、この両面を理解することが不可欠です。成果は厳しく、人には優しく — この絶妙なバランスこそが、持続可能な実力主義組織を作る鍵となるのです。

現代版「信長の人事革命」を起こす3つの原則

信長の成功と失敗から学ぶ、組織変革のための実践的フレームワークをご提案します。

原則1:墨子の「尚賢」 — 出自より成果で評価する透明なシステム

まずは評価基準の明確化から始めてください。年功序列や学歴、前職での地位ではなく、現在の貢献度を客観的に測定できる指標を設定するのです。

- OKR(目標と主要成果)の導入で成果の可視化を図る

- 360度評価で多面的な能力を把握する

- 定期的な1on1で個人の成長を支援する

私自身の経験でも、最も成功したプロジェクトチームは、メンバーの前職や年齢に関係なく、純粋に「今、何ができるか」で役割分担を決めたケースでした。結果として、若手エンジニアがプロジェクトリーダーを務め、ベテランがサポートに回るという逆転現象が起きましたが、全体のパフォーマンスは飛躍的に向上したのです。

原則2:荀子の「破壊」 — 旧弊を断ち切る覚悟を持つ

組織改革には必ず抵抗勢力が現れます。その時に必要なのは、信長のような冷徹な決断力です。

- パフォーマンスの低い古参社員に対する毅然とした処遇

- 「これまでのやり方」への依存からの脱却

- 短期的な混乱より長期的な組織力向上を優先する判断

ただし、信長の失敗も教訓として活用してください。佐久間信盛の追放のように、過去の功績を全く考慮しない冷徹すぎる処遇は、組織の士気を大きく損なうリスクがあります。「成果責任は厳しく、人間性への配慮は温かく」というバランス感覚が現代では重要です。

原則3:商君書の「断行」 — 説得より成果で示す

組織の全員が変革に賛成することはありえません。理解を求めるより、小さな成功事例を積み重ねて説得力を高めていくことが効果的です。

- パイロットプロジェクトで新しい人事制度の有効性を実証する

- 成功事例を社内で積極的に共有し、ストーリーとして語り継ぐ

- データと成果で反対意見を説得する

注意点:人間性を忘れない

信長の最大の失敗は、効率性を追求するあまり人間的な信頼関係を軽視したことでした。現代の人事制度改革では、成果主義と心理的安全性の両立が不可欠です。

競争は激しくても、失敗を許容する文化。成果は厳しく評価しても、人格は尊重する姿勢。この微妙なバランスこそが、信長を超える持続可能な組織を作る秘訣と言えるでしょう。

実力主義の永続的価値と現代への教訓

織田信長の人事革命 — それは血縁と縁故が支配する封建社会に、純粋な実力主義を持ち込んだ歴史的な実験でした。

墨子の「尚賢」思想による能力重視の理念、荀子の破壊的改革論による旧弊との決別、商君書の変法思想による断固たる実行力 — これら三つの古典の叡智を統合した信長の「人事システム」は、農民出身の秀吉を大名に押し上げ、組織全体に前代未聞の活力をもたらしました。 しかし同時に、あまりにも冷徹な成果主義は組織内の人間関係を悪化させ、最終的に明智光秀の謀反という形で信長自身の破滅を招いた可能性があります。

完璧な人事制度は存在しない — この教訓もまた、現代の組織運営に活かすべき重要な知見です。

ITコンサルタントとして数多くの組織変革に関わってきた私の経験からも、信長の「成果は厳しく、人には冷徹に」というアプローチは、短期的には効果を上げるものの、長期的には組織の持続可能性を損なうリスクがあることを実感しています。現代に求められるのは、信長の実力主義の利点を活かしながら、その欠点を補完する「令和版人事革命」なのです。 あなたの組織にも、能力を正当に評価されていない「秀吉」や「光秀」が眠っているかもしれません。

450年前の叡智を現代に活かし、真に優秀な人材が活躍できる環境を作ること — それが、現代のリーダーに課された使命と言えるでしょう。 成果は厳しく、人には優しく。この信長を超えるバランス感覚こそが、あなたの組織を次のレベルに押し上げる鍵となるのです。

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『墨子』町田三郎訳、中公クラシックス、2016年

- 『荀子』金谷治訳注、岩波文庫、1999年

- 『商君書』町田三郎訳、中公クラシックス、2015年

- 『信長公記』太田牛一著、角川ソフィア文庫、2019年

- 『織田信長の人事戦略』小和田哲男著、PHP研究所、2018年

- 『戦国大名の組織と権力』久保田昌希著、吉川弘文館、2020年

- 『佐久間信盛とその一族』谷口克広著、清文堂出版、2015年