【なぜ家康の部下は裏切らなかったのか?】心理的安全性を『尚書』『貞観政要』で解き明かす

「なぜ、あのチームは誰も辞めないのだろう?」

「成果主義を徹底しているのに、なぜか組織がギスギスしている…」

現代のマネージャーであるあなたが抱えるその悩み、実は400年以上も前に、一人の武将が完璧な答えを出していました。その名は、徳川家康。

私自身、ITコンサルタントとして多くの組織改革に携わる中で、短期的な成果を求めるあまり疲弊し、崩壊していくチームを数え切れないほど見てきました。その光景は、まさに織田信長の組織と重なります。信長は圧倒的なカリスマと成果主義で急成長しましたが、最後は最も信頼していた部下に裏切られました。

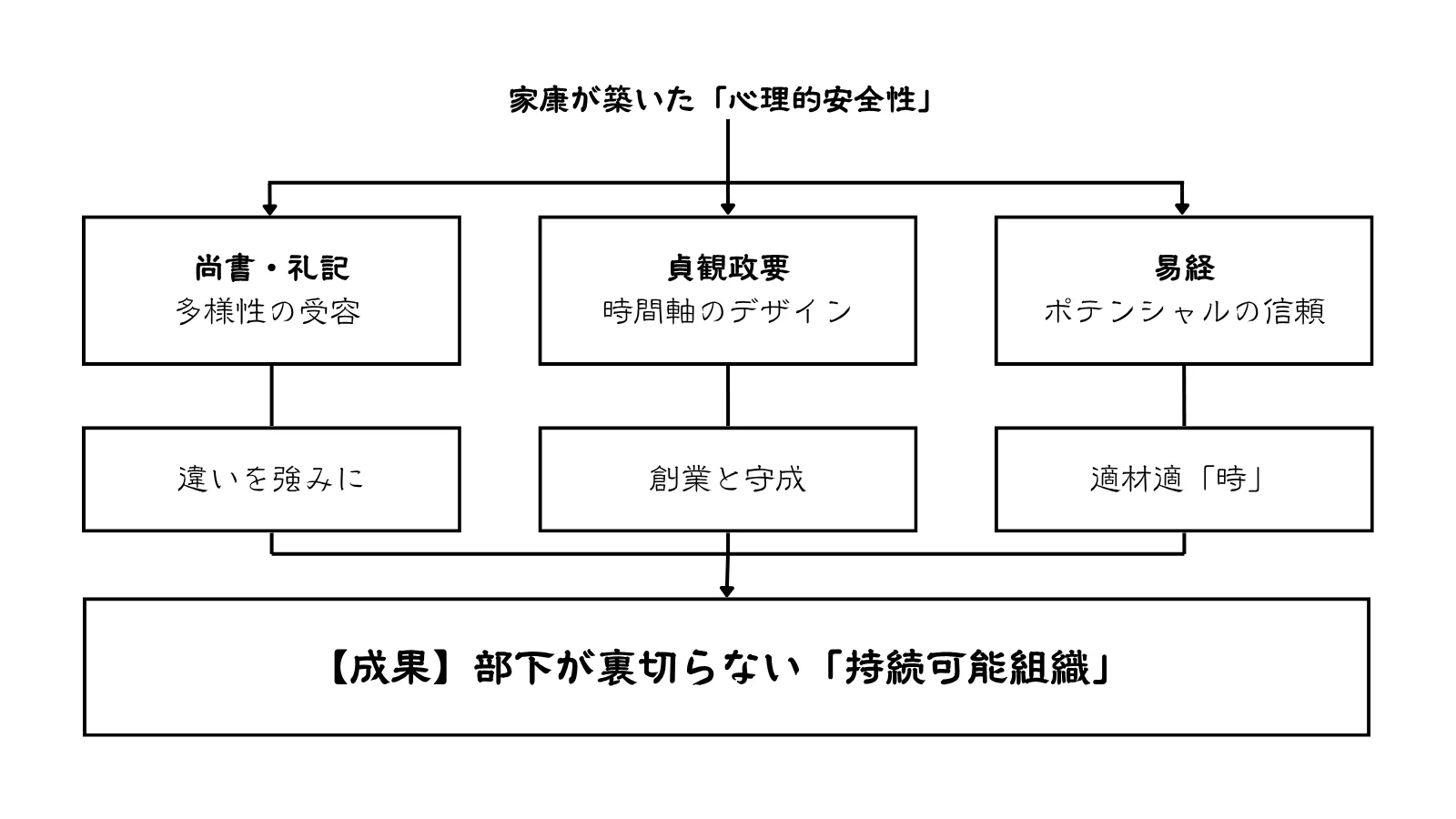

一方、家康もまた、生涯最大の裏切りを経験していました。しかし、彼はその裏切りを乗り越え、誰一人として彼を見捨てようとしない「絶対的な信頼関係」を築き上げました。なぜか?その答えは、家康が実践した『尚書』や『礼記』の「多様性を活かす組織論」と、『貞観政要』や『易経』の「組織の成長段階に合わせた人材マネジメント」に隠されています。

この記事では、信長の失敗と家康の成功を対比させながら、260年続く組織の土台となった「心理的安全性」の作り方を、古典の叡智を通じて解き明かします。

信長の「恐怖」、家康の「信頼」 — 二人の決定的な違い

天正8年(1580年)、織田信長は、30年以上仕えてきた譜代の重臣・佐久間信盛を突如追放します。理由は「石山本願寺攻めで成果を出せなかったから」。信盛が過去にどれだけ貢献してきたかは一切考慮されませんでした。この一件は、織田家臣団に強烈なメッセージを送りました。

「成果を出せなければ、次はお前だ」。

組織は恐怖によって引き締められ、短期的な成果を出すためには驚異的なパフォーマンスを発揮しました。しかし、その裏では、家臣たちの心は静かに離れていったのです。

そのわずか2年前、家康は生涯最大の裏切りを経験していました。三河一向一揆。生涯を誓ったはずの家臣たちが、宗教的な信念から家康に刃を向けたのです。その中心には、腹心の本多正信もいました。信長であれば、一族郎党を根絶やしにしてもおかしくない最悪の裏切りです。しかし、家康の決断は全く異なりました。一揆を鎮圧した後、彼は敵対した家臣たちの多くを許し、帰参を認めました。一度は出奔した本多正信でさえ、後年、何の咎めもなく再び家臣として迎え入れています。

なぜ家康は、裏切り者すら許すことができたのでしょうか? それは、彼が「人は弱いものだ」という人間性の本質を深く理解していたからです。幼少期の人質生活、常に大国に挟まれる弱小勢力のリーダーとしての経験。彼の人生は、常に「どう生き残るか」の連続でした。このサバイバーとしての視点が、短期的な成果や感情的な怒りよりも、組織が長期的に存続するための「信頼」と「安定」を何よりも重視する、彼のチームビルディング哲学を形成したのです。

この哲学が最も劇的に現れたのが、天正10年(1582年)の「伊賀越え」です。本能寺で信長が討たれた直後、わずか34名の供回りとともに堺にいた家康は、完全に孤立無援の敵地にいました。誰もが「もはやこれまで」と死を覚悟する中、家臣たちは命がけで家康を守り、伊賀の険しい山道を越え、九死に一生を得て三河に帰還します。 なぜ彼らは、絶望的な状況で家康を見捨てなかったのか?それは、家康が普段から築き上げてきた「心理的安全性」 — 「この人についていけば、たとえ失敗しても見捨てられることはない」という絶対的な信頼関係があったからに他なりません。信長の組織が恐怖で支配された「成果主義のプロ集団」だったとすれば、家康の組織は信頼で結ばれた「運命共同体」だったのです。

なぜ家康だけが「持続可能な組織」を築けたのか?

信長の組織は急成長の末に自壊し、秀吉の組織は後継者問題で瓦解しました。この二人の天才の「偉大なる失敗」を最も深く学んだのが家康です。彼のチームビルディングの真髄は、単なる温情主義ではありません。それは、古典に裏打ちされた、極めて合理的で長期的な組織設計思想でした。

1. 『尚書』と『礼記』に学ぶ「多様性マネジメント」

家康の組織は、三河以来の譜代家臣、今川家の元家臣、そして最大のライバルであった武田家の遺臣など、多種多様な人材の集合体でした。信長のように「自分色に染め上げる」のではなく、家康はそれぞれの違いを強みとして活かす道を選びました。

「万邦を協和す」

(異なる価値観や文化を持つ人々を、対立させるのではなく、調和させ、より大きな力を生み出す)

「楽は同をなし、礼は異をなす」

(ビジョンは人々の心を一つにし(同)、礼儀は人々の役割の違いを明らかにする(異)。心が一つになるから親しみが生まれ、役割が違うから敬意が生まれる)

家康は、三河武士の朴訥な忠誠心、今川家臣の洗練された教養、武田遺臣の圧倒的な武勇といった、それぞれの「異」を尊重しました。そして「天下泰平の世を作る」という共通の目標(同)に向かわせることで、単一的な組織では決して持ち得ない、強靭で柔軟なチームを築き上げたのです。これは、三河一向一揆で「価値観の違い」が組織を破壊する様を目の当たりにした、彼の痛恨の経験から生まれた知恵でした。

2. 『貞観政要』に学ぶ「時間軸のデザイン」

家康の最も突出した能力は、組織のフェーズ(成長段階)に応じて、求められる人材の役割や評価基準を変化させる「時間軸のデザイン力」でした。

「創業と守成、いずれが難きや?」

(国を興す「創業」と、その平和を守る「守成」では、求められる人材の能力は全く異なる)

唐の太宗・李世民のこの問いは、組織論の永遠のテーマです。

家康は、この答えを完璧に実践しました。

- 創業の臣(猛将たち): 天下統一までは、本多忠勝や井伊直政のような、戦場で圧倒的な武功を上げる猛将を最前線で重用しました。

- 守成の臣(能吏たち): 江戸幕府を開いた後は、本多正信のような知謀に長けた官僚タイプを政治の中枢に据え、法律や制度といった「仕組み」の構築に注力しました。

これは、組織のフェーズが変われば、評価されるべき人材も変わることを深く理解していたからです。猛将たちに名誉と所領を与えてプライドを保たせつつ、平時の政治からは巧みに距離を置かせる。この絶妙な人事配置こそ、260年続く泰平の世の礎となったのです。

家康は、自身が傾倒し、後継者・秀忠にも学ばせた『貞観政要』の教えを、自らの組織で体現してみせたのです。

3. 『易経』に学ぶ「適材適"時"」—ポテンシャルを信じ抜く力

多くのリーダーが「適材適所」を目指す中、家康の真骨頂は「適材適時」にありました。すぐに結果を出さない人材の才能を信じ、開花する「時」が来るまで辛抱強く待ち続ける力です。

「初九、潜龍なり。用うる勿かれ」

(潜んでいる龍は、まだ活躍の時ではない)

この思想の最大の体現者が、謀臣・本多正信です。三河一向一揆で家康を裏切った正信を、家康は許し、再雇用します。その後、正信は武功を立てることはありませんでしたが、家康は彼の類稀な知謀の才能を見抜き、常に側近として置き続けました。そして数十年後、老獪な謀臣へと「熟成」した正信は、関ヶ原の戦いや江戸幕府の制度設計において、誰にも替えの効かない頭脳として家康の天下統一を支えたのです。

多くのリーダーが部下の「現在のパフォーマンス(点)」で評価するのに対し、家康は部下の「ポテンシャルと成長の軌跡(線)」を見ていました。6歳から19歳まで人質として過ごした家康は、「人の成長には時間が必要」という真理を体得していました。この時間軸の長さこそが、家臣たちに絶対的な安心感を与え、組織の持続可能性を担保した最大の要因だったのです。

家康流フレームワークを明日から実践する

家康のチームビルディング術は、現代の私たちが直面する課題に、驚くほど明確な答えを提示してくれます。明日からあなたのチームで実践できる、3つの「家康流フレームワーク」を紹介します。

1. 「失敗報告会」を制度化する(心理的安全性の醸成)

チームの失敗を個人の責任にせず、「次に活かすための教訓」として全員で共有する文化を作りましょう。リーダーであるあなた自身が、まず自分の失敗談を正直に話すことから始めてください。「このチームでは失敗が許される」という空気が、メンバーの本音と挑戦を引き出します。私が見てきた多くの崩壊する組織では、失敗の隠蔽が致命的なダメージに繋がっていました。

2. 「創業モード」と「守成モード」を使い分ける(時間軸のデザイン)

プロジェクトのフェーズに応じて、チームの評価基準や目標設定を意図的に変更しましょう。新規事業の立ち上げ期(創業モード)では、行動量や挑戦の数を評価します。一方、事業が軌道に乗った安定期(守成モード)では、業務の効率化やリスク管理能力を評価の中心に据えます。これにより、メンバーは常に自分の役割と貢献価値を明確に認識できます。

3. 「才能の熟成」を待つ(適材適"時"の実践)

短期的な成果が出ない部下を、すぐに見限らないでください。1on1ミーティングで、業務進捗だけでなく、その人のキャリアプランや長期的な目標について対話する時間を設けましょう。「あなたの才能が花開くのを、私は気長に待っている」というメッセージが伝われば、部下との間には短期的な成果を超えた、長期的な信頼関係が生まれます。 家康が証明したように、本当に強い組織とは、短期的な成果を出す組織ではなく、人が辞めず、育ち、持続する組織です。その根幹にあるのは、リーダーが作り出す「心理的安全性」に他なりません。

260年続く組織の秘密

なぜ家康の部下は、彼を見捨てなかったのか?

その答えは、彼が信長のような恐怖による支配ではなく、古典の叡智に裏打ちされた「心理的安全性」を組織の土台に据えたからでした。

『尚書』と『礼記』の多様性マネジメントで、違いを強さに変え、 『貞観政要』の時間軸デザインで、組織の成長に合わせた最適な人材配置を行い、 『易経』の「適材適時」思想で、部下のポテンシャルを信じ抜く。

この三位一体の組織論こそが、家臣たちに絶対的な安心感を与え、260年続く徳川幕府の礎を築いたのです。

現代のリーダーである私たちも、この家康の哲学から学ぶことができます。目先の成果に一喜一憂するのではなく、長期的な視点でチームを育み、メンバーが安心して失敗できる環境を整えること。それこそが、変化の激しい時代を生き抜く、本当に強い組織を作る唯一の道なのです。

あなたのチームは、信長型の「短期決戦組織」ですか?それとも家康型の「持続可能組織」ですか?その答えが、あなたの組織の未来を決めると言っても過言ではないでしょう。

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『尚書』加藤常賢訳注、明治書院、1985年

- 『礼記』金谷治訳注、岩波文庫、2000年

- 『貞観政要』呉兢撰、原田種成訳注、明治書院、1979年

- 『易経』高田真治・後藤基巳訳、岩波文庫、1969年

- 『徳川家康』山岡荘八著、講談社、1987年

- 『三河物語』大久保忠教著、岩波文庫、1988年

- 『心理的安全性のつくりかた』石井遼介著、日本能率協会マネジメントセンター、2020年

- 『徳川家臣団の系譜』新人物往来社、2010年