【元敵将が忠臣に変わる】曹操が編み出した究極の人材統合術

なぜ曹操だけが、元敵将を忠臣に変えられたのか?

「M&Aで統合したチームが、どうもギクシャクしている…」

「優秀な中途採用者が、既存の文化に馴染めず孤立している…」

これは、現代のビジネスリーダーであるあなたが抱える悩みであり、PMとして多くのチームを見てきた私が最も心を砕いてきた課題でもあります。

実は約1800年前、一人の英雄がその悩みに究極の形で向き合い、乗り越えていました。その男の名は、曹操。三国志の覇者です。

なぜ曹操の元には、敵だった者さえも惹きつけられ、多様な人材が輝く最強の組織が生まれたのでしょうか?単なる実力主義だけでは説明がつきません。

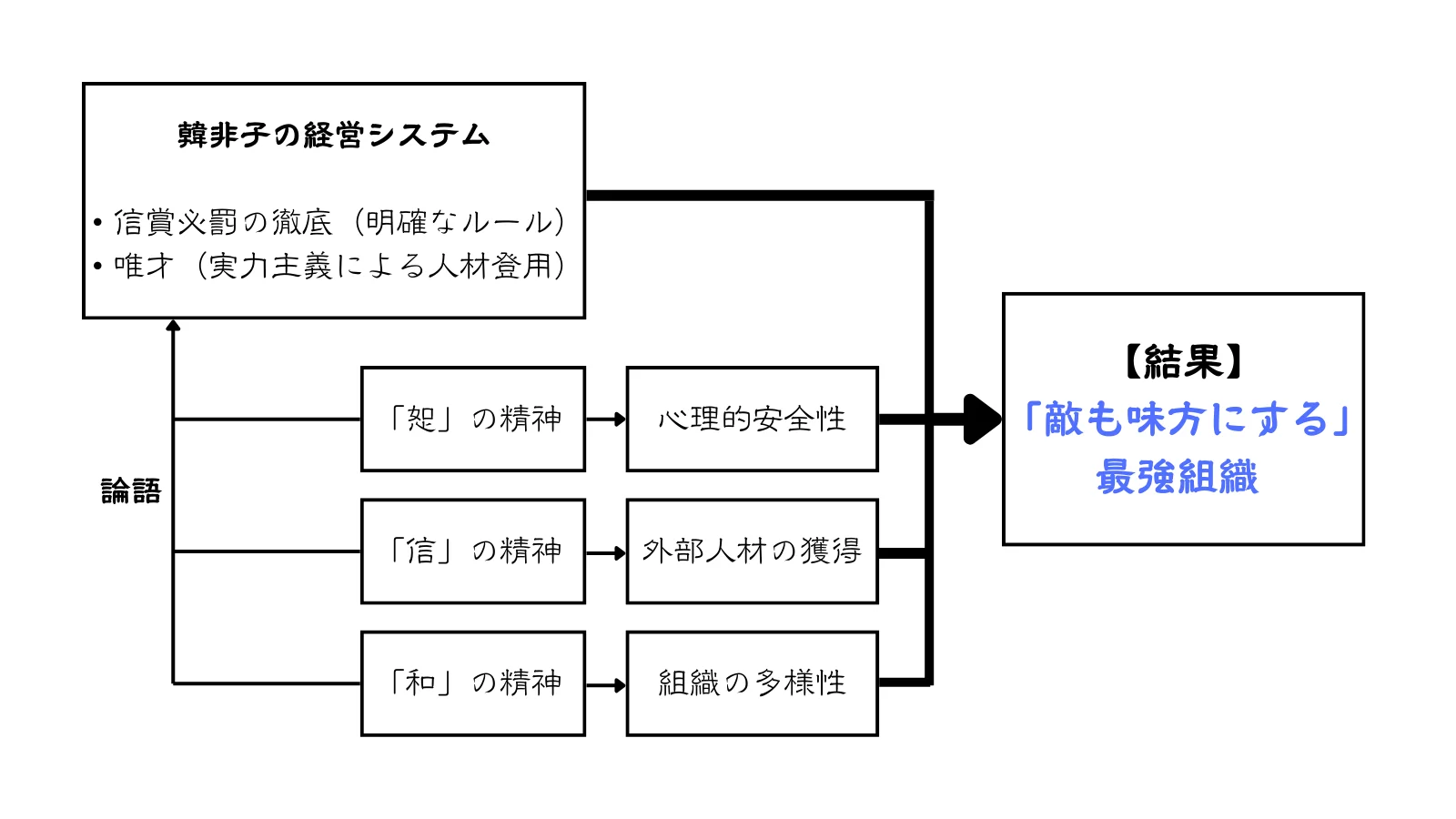

この記事では、曹操の驚くべき人材登用エピソードを「韓非子」の冷徹なシステムと、「論語」の温かい人間理解という二つの古典のレンズで読み解きます。

あなたの組織が抱える「多様性」の課題に、歴史と古典が明確な答えを示してくれるはずです。

官渡の戦い、勝利の裏にあった「焚書(ふんしょ)」

西暦200年、官渡。

曹操は、10倍の兵力を誇る宿敵・袁紹との決戦に臨んでいました。誰もが無謀だと考えたこの戦いで、曹操は奇跡的な勝利を収めます。しかし、本当のドラマは戦後の戦利品整理の場で起こりました。

袁紹軍から押収した大量の書物の中から、衝撃的なものが見つかります。それは、曹操軍の将兵たちが、敗北を予測して袁紹に送っていた内通の手紙の束でした。 部下の一人が進言します。

「裏切り者を特定し、全員処罰すべきです」。

しかし、曹操は手紙に目を通すことなく、こう命じました。

「すべて燃やしてしまえ」

そして、こう言ったのです。

「袁紹の大軍を前に、私でさえ自分の身がどうなるか分からなかった。ましてや、他の者たちが不安に思うのは当然のことだ」。

過去を問わず、未来の働きに期待する。この決断は、将兵たちの心を鷲掴みにし、曹操への絶対的な忠誠を誓わせる決定的な出来事となりました。

敵将への敬意、関羽との絆

曹操の人材コレクターぶりを最も象徴するのが、敵将・関羽への異例の厚遇です。

劉備の義兄弟であり、当代随一の武勇を誇る関羽が捕虜となった際、曹操は彼を殺すどころか、最高位の将軍として迎え入れ、自らの愛馬「赤兎馬」まで与えました。 曹操は、関羽がいつか劉備の元へ帰ることを知りながらも、彼の義理堅さと能力を深く愛し、敬意を払い続けました。そして、関羽が去る時、部下が追撃しようとするのを制し、静かに見送ったのです。

この行動は、一見非合理に見えます。しかし、結果として「曹操は敵さえもこれほど大切にする」という強力なブランドイメージを天下に示し、多くの優れた人材が彼の元に集うきっかけとなりました。

降将・張遼の抜擢

呂布軍の猛将として曹操を苦しめた張遼。捕虜となった彼は、曹操の前でも臆することなく自らの意見を述べました。その気骨に感銘を受けた曹操は、彼を自軍の将軍として迎え入れます。 そして、後の合肥の戦い。張遼はわずか800の兵で、孫権軍10万の猛攻を防ぎきるという伝説的な活躍を見せます。「遼来来(張遼が来たぞ)」という言葉を聞いただけで、呉の子供は泣き止んだと伝えられるほどでした。

曹操は出自や過去の経歴に一切こだわらず、張遼の能力を信じ、重要な局面で彼を起用し続けたのです。

内部からの批判者、荀彧の尊重

曹操の組織の多様性は、外部からの人材登用だけではありません。

彼の覇業を初期から支えた最高の参謀・荀彧は、曹操が魏公の位につき、皇帝の権威を超えようとした際には、明確に反対の意を示しました。 多くの君主であれば、このような内部からの批判を許さないでしょう。しかし、曹操は荀彧の意見を尊重し、最後まで彼を重要な相談役として遇しました。

荀彧の存在は、曹操の組織が単なるイエスマンの集団ではなく、健全な批判精神を許容する懐の深い組織であったことを示しています。

曹操は、自らの野望と、それを支える部下の信念が時に衝突することを理解し、その緊張関係こそが組織を健全に保つと知っていたのです。

なぜ曹操だけが「多様な人材」を活かせたのか?

曹操の成功は、単なるカリスマや偶然ではありません。それは、「韓非子」の徹底したシステムと、「論語」の深い人間洞察という、二つの相反する思想を、彼自身の中で奇跡的に両立させていたからです。

韓非子の『法術』思想:信頼より制度で組織を動かす

曹操の組織運営の根幹には、韓非子の思想があります。韓非子は 『韓非子・顕学篇』でこう述べています。

「人主は法を用い、信を用いず」

(君主は個人的な信頼ではなく、明確な法・制度で組織を動かすべきだ)

韓非子は「人は基本的に利己的であり、信頼できない」という性悪説に立ち、だからこそ個人の感情ではなく、明確な「法(ルール)」と「術(マネジメント技術)」で組織を動かすべきだと説きました。

- 信賞必罰の徹底(法): 曹操は、官渡の戦いで裏切り者の手紙を焼く一方で、功績を上げた者には惜しみない褒賞を与え、失敗した者は厳しく罰しました。この透明で予測可能なルールが、「頑張れば報われる」というインセンティブを生み、組織のパフォーマンスを最大化したのです。

- 才能の客観的評価(術): 曹操は「唯才(ただ才のみ)」を掲げ、出自、経歴、品行さえも問いませんでした。彼が求めたのは、組織に貢献できる「才能」という一点のみ。これは、個人の主観を排し、客観的な基準で人材を登用・配置するという韓非子の「術」そのものです。関羽や張遼といった敵将の登用は、この思想の現れです。

論語の『仁恕』精神:制度の冷徹さを人情で補う

しかし、韓非子のシステムだけでは、組織は殺伐とし、いずれ内部から崩壊します。

信長の例を見ても明らかです。

曹操の真の天才性は、この冷徹なシステムに、「論語」的な人間理解を組み込んだ点にありました。

「恕(じょ)」の精神による心理的安全性の確保

官渡で裏切り者の手紙を焼いた行為は、論語『衛霊公篇』が説く「恕(じょ)」の究極的な実践でした。

「己の欲せざる所は、人に施すこと勿れ」

(自分がされたくないことは、他人にもしてはいけない)

「自分でも不安だったのだから…」という曹操の言葉は、システムの冷徹さを和らげ、部下の心からの忠誠を勝ち取りました。

「信なくば立たず」の実践による外部人材の獲得

敵将・関羽や張遼を信じ、その義理堅さや気骨を尊重した行動は、「信(信頼)」の重要性を説く論語の教えそのものです。特に、関羽を静かに見送った態度は、「曹操は信頼できる」という強力なブランドイメージを天下に示し、多くの才能を引き寄せました。

「和して同ぜず」の許容による多様性の維持

参謀・荀彧との関係は、孔子が理想とした「君子は和して同ぜず」を体現しています。

意見が違っても相手の個性を尊重し、排斥しない。この度量が、組織の多様な意見を活かし、健全な意思決定を可能にしたのです。

曹操は、「韓非子」の思想で組織の骨格を作り、「論語」の人間的な温かみと柔軟性を加えることで、前代未聞の組織運営を可能にしたのです。彼がこのハイブリッド戦略を実践できた背景には、宦官の家系という出自へのコンプレックスから、伝統的な家柄よりも実利と才能を重んじる価値観が育まれたことも無視できません。ただし、この強力な多様性は、曹操という圧倒的なカリスマがいたからこそ統合できていたという側面もあります。彼の死後、彼が登用した司馬懿のような才能が暴走し、結果的に魏が乗っ取られたのは、この戦略の危うさをも示唆しています。

あなたの組織を「現代の曹操軍」に変える3つのフレームワーク

曹操のハイブリッド戦略から、私たちは現代の組織運営に活かせる3つの具体的なフレームワークを学ぶことができます。

Step1. 「アメとムチ」から「ルールと配慮」へ

明確な評価制度(韓非子的ルール)は不可欠です。しかし、それを運用する際には、常に「もし自分が彼の立場だったら?」と考える「論語的配慮」を忘れてはいけません。特にM&A後の組織統合では、旧来の文化や個人の不安を理解しようとする姿勢が、統合の成否を分けます。

Step2. 「スキルセット」と「マインドセット」の分離採用

採用時には、候補者の能力(スキルセット)と、その人間性や価値観(マインドセット)を分けて評価しましょう。

曹操がそうしたように、たとえマインドセットが自社と異なっても、卓越したスキルセットを持つ人材は積極的に登用する価値があります。重要なのは、彼らが活躍できる「場」と「ルール」を明確に提供することです。

Step3. 「心理的安全性」という名の「焚書」

官渡の「焚書」は、現代でいう「心理的安全性」の確保そのものです。チーム内で失敗が許容され、誰もが安心して意見を言える環境を整えることが、リーダーの最も重要な仕事です。私がマネジメントで最も重視しているのが、この「失敗を報告しても罰せられない」という文化作りです。官渡の「焚書」は、その究極の形だと考えています。

部下が過去の失敗を恐れず、未来の挑戦に集中できる環境を作ること。それが、あなたのチームから次の張遼や関羽を生み出す土壌となるのです。

警告:多様性は諸刃の剣

曹操の死後、彼が登用した司馬懿のような野心的な才能をコントロールできる者がいなくなり、結果として彼の築いた王朝は乗っ取られました。これは、多様な人材を統合する戦略の最大のリスク、すなわち「強力なリーダーシップの不在時には、組織が内部から崩壊する危険性」を示しています。 現代の組織においても、以下のリスクを念頭に置いてください。

- 後継者問題: カリスマ的リーダー退任後、多様な派閥をまとめきれずに組織が分裂する。

- 価値観の衝突: 異なるバックグラウンドを持つ人材間の軋轢が、生産性を低下させる。

- 意思決定の遅延: 多様な意見を尊重するあまり、迅速な判断ができなくなる。

これらのリスクを最小化するためには、リーダー個人の力量だけに頼らない「明確な理念」と「公平なルール」を組織文化として深く根付かせることが不可欠です。

まとめ

曹操の人材統合術は、韓非子の合理的システムと論語の人間的温かさを絶妙に組み合わせた、1800年前の組織マネジメントの傑作でした。

現代のあなたが直面するM&A後の統合、中途採用者の受け入れ、多様なバックグラウンドを持つチームの運営 ― これらの課題は、曹操が直面した問題と本質的に同じです。

明日の朝、まず一人の新メンバーと1on1の時間を作ってください。

彼らの「なぜ」を聞き、あなたの組織の「なぜ」と結びつけてください。そして、透明なルールの下で、その人だけの特別な役割を設計してください。

小さな一歩かもしれません。しかし、1800年前の天才経営者が実証済みの手法を使えば、その一歩は確実に組織を強くしてくれるはずです。

敵さえも味方に変える ― その技術を、あなたも手に入れることができるのです。私も、日々それを目指す挑戦者の一人です。

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『韓非子』冨谷至訳、中公クラシックス、2009年

- 『論語』金谷治訳注、岩波文庫、1999年

- 『三国志』ちくま学芸文庫、1992年

- 『正史三国志』陳寿著、筑摩書房、2006年

- 『曹操:乱世の英雄』渡邉義浩著、岩波新書、2018年

- 『三国志人物事典』坂口和澄著、新人物往来社、2015年