【天下布武の建築学】信長は安土城に何を設計したのか?—古典に学ぶ、ビジョンを形にする技術

「あなたの会社のビジョンは、社員や顧客に『体験』させることができていますか?」

私自身、ITコンサルタントとして数多くのプロジェクトで、クライアントの壮大なビジョンを目の当たりにしてきました。しかし、そのほとんどが会議室の壁に飾られたポスターで終わってしまいます。真のリーダーが直面するのは、この永遠の課題 — 「どうすれば、頭の中の理想を、誰もが体験できる現実に変えられるのか?」なのです。

約450年前、日本史上最も革新的な建築プロジェクトを完遂した男、織田信長も同じ課題に直面していました。彼の「天下布武」 — それは単なる政治スローガンではなく、安土城という壮大な建築物として具現化されました。なぜ信長は、誰も見たことのない「未来」を、石と木と瓦で建築することができたのでしょうか?

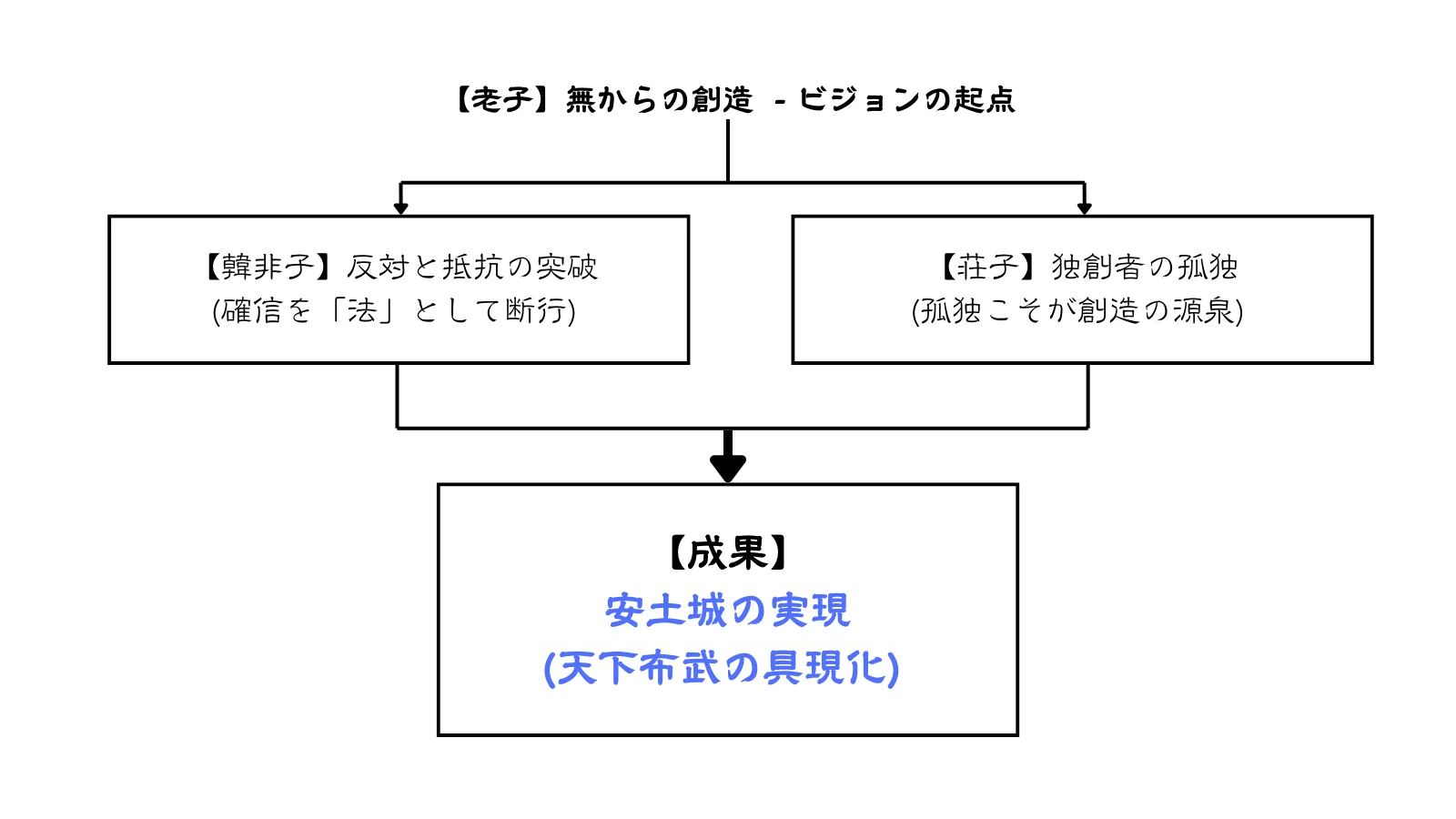

その答えは、『老子』の無から創造する哲学、『韓非子』の冷徹なリアリズム、『荘子』の独創者の境地、そして『孫子』の戦略思考という中国古典の叡智にありました。これらのレンズを通して見えてくるのは、ビジョンを現実に変換する普遍的な技術 — それは現代の私たちが直面する、壮大なビジョンや理念を、いかにして組織の血肉へと変え、具現化していくのかという、根源的な課題への明確な解答なのです。

安土山に託された「天下布武の設計図」

天正4年(1576年)正月、織田信長は琵琶湖東岸の安土山を見上げていました。標高わずか199メートルのこの小山が、やがて日本の歴史を変える舞台となることを、この時点で知る者は信長以外にいませんでした。

この頃の信長は、岐阜城を本拠地として天下統一を目指していました。

「安土に、新しい日本の中心を作る」

信長のこの宣言に、重臣たちは困惑しました。明智光秀は「なぜ京都ではないのですか。朝廷との関係が悪化します」と強く反対し、柴田勝家は「岐阜城を捨てるなど、愚策です。あれほど苦労して築いた拠点を」と声を荒げました。

「殿、前例がございません」

「資金が膨大になります」

「敵に弱点を晒すだけです」

重臣たちの反対は猛烈でした。誰一人として、信長の構想を理解する者はいませんでした。 その夜、信長は一人、安土山の頂に立ち、琵琶湖を見つめていました。家臣には見えない「未来の日本」が、彼の頭の中では既に完成していたのです。それが体現する「天下布武」の世界観を、どうすれば他人に伝えられるのか。この孤独な問いが、史上最大の建築プロジェクトの起点となりました。

旧時代の「城」、信長の「城」

信長の安土城構想の独自性を理解するには、同時代の他の大名たちの「城」観と比較する必要があります。

武田信玄の躑躅ヶ崎館は、山梨盆地を見下ろす要害堅固な山城でした。上杉謙信の春日山城も、天然の要害を最大限活用した防御拠点。毛利元就の吉田郡山城もまた、中国山地の険しい地形を利用した難攻不落の城でした。 彼らにとって城とは「敵から身を守るもの」でした。

しかし信長にとって、安土城は全く違う意味を持っていました。それは「未来を見せるもの」 — 「天下布武」というビジョンを体験させるための、巨大な装置だったのです。 この発想の転換こそが、信長が払わねばならなかった代償でした。従来の常識を根底から覆すということは、既存の権力構造 — 朝廷、寺社勢力、守旧的な武士階級 — すべてを敵に回すことを意味していました。延暦寺焼き討ち、石山本願寺攻撃。彼が行った数々の「破壊」は、安土城という「創造」のために避けては通れない道だったのです。

孤独なプロジェクトマネージャーの重圧

天正4年2月、安土山で前代未聞の工事が始まりました。動員された人数は延べ10万人以上。当時の日本の総人口が約1500万人であることを考えれば、これがいかに巨大なプロジェクトだったかが分かります。

しかし、信長が直面したのは、単なる技術的な困難ではありませんでした。10万人の労働者、数百人の職人、数十人の重臣—誰一人として、彼のビジョンの全体像を理解していなかったのです。

「殿は、いったい何をお考えなのか...」

「このような巨大な城が本当に必要なのか...」

「他の大名たちは我々を狂ったと笑っている」

こうした疑念と批判の声が、日に日に大きくなっていました。工事が遅れれば「無駄遣いだ」と言われ、斬新なデザインを提示すれば「前例がない」と反対される。 信長も、私たちと同じように深い孤独の中で決断を下し続けなければなりませんでした。理解されない苦痛。協力者の少なさ。現代のプロジェクトマネージャーの皆さんが直面する困難を、信長は400年前に経験していたのです。しかし彼は、「理解されないことこそ、自分が新しい道を歩んでいる証拠」だと自分に言い聞かせ、前に進み続けたのでしょう。

信長は、最高の人材をプロジェクトに投入しました。

岡部又右衛門

当代随一の築城の名手。彼ですら当初、信長の構想を「不可能」と断じました。しかし信長は彼を説得し続け、ついに「未来のアーキテクチャ」への賛同を得たのです。

村井貞勝

信長の右腕として、資材調達から人員管理まで、プロジェクト全体を統括。延べ10万人という巨大な労働力を効率的に動かすため、綿密な工程管理と明確な報酬体系を確立しました。彼もまた、信長のビジョンを理解する数少ない協力者でした。

京都の名工集団

金箔瓦、襖絵、調度品。信長は惜しみなく資金を投じ、日本中から最高の職人を集めました。しかし彼らの多くは、なぜこれほどの装飾が必要なのか理解できませんでした。信長は一人ひとりに、自らのビジョンを語り続けたのです。

「未来が完成した日」 — 天正9年正月の歴史的瞬間

天正9年(1581年)正月、信長は安土城で盛大な祝賀会を開きました。 七層の天主閣の最上階は八角形の黄金の間。そこには、儒教、仏教、道教、そしてキリスト教の要素が融合した、前例のない空間が広がっていました。宣教師ルイス・フロイスは後に記しています。 「それは天国のような場所だった。しかし同時に、この世の権力の究極の表現でもあった」

全国の大名、公家、僧侶、南蛮人 — あらゆる階層の人々が安土城に集い、信長の「天下布武」を五感で体験しました。城下には楽市楽座(座という商業独占組織を廃止し、誰でも自由に商売できる経済政策)が開かれ、自由な商業活動が保証された新しい経済システムが実験されていました。 この瞬間、信長の孤独な戦いは報われました。誰も理解してくれなかったビジョンが、ついに目に見える形となり、すべての人が「これこそが日本の未来だ」と確信したのです。安土城は信長の「天下布武」構想の物理的な体現であり、日本の未来を先取りした「プロトタイプ」だったのです。

明智光秀も、この祝賀会に参加していました。彼は天主閣の最上階から琵琶湖を見下ろしながら、何を思ったのでしょうか。かつて理解できなかった信長のビジョンが、今、目の前に完璧な形で実現されている。その1年半後の本能寺の変まで、この安土城は信長の「天下布武」の完成形として、全国にその影響力を放ち続けることになります。

第一の問い:なぜ信長だけが「安土」を見出せたのでしょうか — 無中生有の哲学

家臣たちが京都や岐阜を推す中、信長だけが何もない安土山に日本の中心を見出しました。この特異な選択を可能にしたものは何だったのでしょうか。

『老子』第十一章「無の用を知る」には以下のような言葉があります。

「三十輻、一轂を共にす。其の無に当たりて、車の用有り」

(三十本の輻が一つの轂に集まる。その中心の"無"があってこそ、車は機能する)

信長は、この老子の「無の哲学」を地政学的に体現していました。京都には朝廷という「有」があり、岐阜には信長の既存基盤という「有」がありました。しかし安土には何もない — この「無」こそが、新しい日本の中心を創造するための最大の資産だったと思われます。

「既存の権威から離れた場所でなければ、新しい権威は生まれない」

信長はこのように考えていたのではないでしょうか。琵琶湖を見下ろしながら、彼は安土の「無」に無限の可能性を見出していたのです。これは、現代のスタートアップが、あえて既存産業の中心地を避けて新天地を選ぶのと同じ原理といえるでしょう。

しかしこの選択は、同時に究極の孤独を意味していました。誰も理解してくれない。誰も賛同してくれない。その孤独の中で信長は、「理解されないことこそ、自分が正しい道を歩んでいる証拠だ」という逆説的な確信を深めていったと推察されます。

第二の問い:なぜ家臣の猛反対を押し切れたのでしょうか — 法の冷徹なリアリズム

「殿、前例がございません」「資金が足りません」 — 家臣たちの反対は、すべて当時の常識に基づいていました。

『韓非子』説難篇は以下のように説きました。

「凡そ説の難きは、説く所の心を知りて、吾が説を以て之に当つるに在り」

(説得の難しさは、相手の心を知り、自分の説をそれに合わせることにある)

しかし信長は、韓非子とは真逆のアプローチを取りました。家臣の心に合わせるのではなく、自分の確信を絶対的な「法」として押し通したのです。

「明主の其の臣を制する所以の者は、二柄のみ。二柄とは、刑と徳なり」

(優れた君主が臣下を制御する方法は、刑罰と恩賞の二つだけである)

信長は安土城建設を「天下布武の具現化」という絶対命令として位置づけ、『韓非子』二柄篇が説いたように、協力する者には破格の恩賞を、反対する者には冷徹な左遷を実行しました。この「二柄」(刑罰と恩賞)の徹底により、家臣たちは理解できないながらも従うしかなかったのです。

現代のリーダーの皆さんも同じジレンマに直面されることでしょう。ビジョンが革新的であればあるほど、理解者は少なくなります。その時に必要なのは、説得ではなく「これが進むべき道だ」という確信の強度なのかもしれません。

第三の問い:信長はどうやって孤独を創造の力に変えたのでしょうか—独創者の境地

工事が始まってからも、10万人が働いているのに誰一人として信長のビジョンの全体像を理解していませんでした。

「独り往きて独り来たる、是を独有と謂う」

(独りで行き、独りで帰る。これを独自の境地という)

信長は『荘子』在宥篇が説くこの究極の孤独を、むしろ「純粋な創造の時間」として活用していたと考えられます。誰の意見にも左右されず、誰の評価も気にせず、ただ自分の理想だけを追求できる — この孤独こそが、前例のない安土城を可能にしたのでしょう。

また孫武は『孫子』虚実篇で以下のように断言しました。

「善く戦う者は、人を致して人に致されず」

(優れた戦略家は、敵を自分のペースに引き込み、敵のペースには乗らない)

信長は、この孫子の教えを建築プロジェクトに応用していたのではないでしょうか。世間の評価や家臣の理解を求めるのではなく、完成した安土城によってすべての人を自分の世界観に引き込む — それが彼の戦略だったと推察されます。

あなたの「思考OS」を信長化する3つの原則

真の変革者になるための「思考OS」を、信長の安土城建設から学んでください。

原則1: 「無から有を創る」(老子的創造)

既存の枠組みに依存することをやめることから始めてみてはいかがでしょうか。あなたのビジョンが本当に革新的なら、それは「誰も注目していない空白地帯」にあるかもしれません。

- 業界の常識から最も遠い場所を探してみる

- 競合が「そんなところに価値はない」と言う領域こそチャンス

- 「何もない」ことを最大の資産と捉えてみる

信長が安土山を選んだように、あなたも「誰も理解してくれない選択」をする勇気を持つことが大切かもしれません。新規事業なら既存市場の隙間ではなく、まだ市場が存在しない領域を。DXなら現在の業務の効率化ではなく、まったく新しい働き方の創造を目指していくのです。

原則2: 「法は情に優先する」(韓非子的決断)

理解や共感を求めることから少し距離を置いてみることをお勧めします。革新的なビジョンは、定義上、現時点では理解されにくいものです。

- 説得よりも、確信の強度で勝負してみる

- 協力者には破格の報酬を、反対者には明確な結果責任を設ける

- 「なぜ理解してくれないのか」ではなく「どうすれば行動してもらえるか」を考えてみる

私自身の経験でも、最も成功したプロジェクトは、メンバーが最初は理解できなかったものばかりでした。しかし「この人についていけば間違いない」という信頼を勝ち取ることで、理解よりも先に行動を促すことができたのです。

原則3: 「独創は孤独から生まれる」(荘子的境地)

孤独を恐れることをやめてみてはいかがでしょうか。真の革新者は必然的に孤独になるものです。その孤独を創造の源泉として活用することが大切です。

- 誰にも相談せず、一人で考え抜く時間を作ってみる

- 批判や疑念を「正しい道を歩んでいる証拠」と解釈してみる

- 完成後にすべての人を自分の世界観に引き込む戦略を描いてみる

信長のように、完成した「成果物」で全員を納得させる — これが最も確実な説得方法といえるでしょう。

覚悟を決める:革新者の宿命

信長は安土城を完成させましたが、最期は私たちと同じように、人間的な孤独を抱えていました。しかし彼が築いた「思考のOS」は、現代の私たちにまで影響を与え続けているのです。 あなたが本気で組織を変えようとするなら、同じ孤独を覚悟する必要があるかもしれません。しかしその孤独の向こうに、誰も見たことのない「未来」が待っているのです。 現代の私たちが自分の「天下布武」を建築するには、信長の成功だけでなく、その覚悟からも学ぶ必要があるでしょう。あなたの組織における「安土城」を見つけ、そこに革新の旗を立てる — それが、真のリーダーの使命といえるのではないでしょうか。

天下布武の建築学の永続的価値

織田信長の安土城 — それは「天下布武」という壮大なビジョンを、石と木で具現化した、日本史上最も野心的なプロジェクトでした。 信長の成功の秘密は、『老子』の無から創造する哲学、『韓非子』の法による統治、『荘子』の孤独な創造者の境地、そして『孫子』の戦略的思考という古典の叡智を、独自の「思考OS」として統合していたことにあったと考えられます。安土という「無」の地の選定から、家臣の猛反対を押し切る冷徹な決断力、そして究極の孤独の中での創造活動まで、すべてが革新者の「思考OS」に基づいた「天下布武の建築学」だったのです。

しかし何より重要なのは、信長が受け入れたであろう宿命 — 既存の枠組みからの完全な離脱と、誰にも理解されない深い孤独でしょう。真の変革者は、この孤独を「正しい道を進んでいる証拠」として受け入れる覚悟なくして、歴史に名を刻むことは難しいのかもしれません。

「ビジョンの具現化」 — この課題は、ITコンサルタントとしての私自身が今も現場で格闘し続けているテーマでもあります。クライアントの漠然としたビジョンを、具体的なシステムやプロセスに落とし込む。その過程で私が常に立ち返るのが、信長の「思考OS」が示してくれた「無から有を創る」「法は情に優先する」「独創は孤独から生まれる」という普遍的な原則なのです。

何もなかった安土山が、日本の中心となったように、あなたの「誰も理解してくれないビジョン」も、組織全体を変える起点となるかもしれません。 あなたが建てる「安土城」は、どんな「天下布武」を体現するのでしょうか?そしてその孤独な戦いを、あなたは受け入れる覚悟をお持ちでしょうか?

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『老子』金谷治訳注、岩波文庫、1997年

- 『韓非子』金谷治訳注、岩波文庫、1994年

- 『荘子』金谷治訳注、岩波文庫、1999年

- 『孫子』金谷治訳注、岩波文庫、1963年

- 『信長公記』太田牛一著、角川ソフィア文庫、2019年

- 『安土城の研究』千田嘉博著、吉川弘文館、2016年

- 『織田信長の城』西ヶ谷恭弘著、新人物往来社、2012年

- 『フロイス日本史』ルイス・フロイス著、松田毅一・川崎桃太訳、中央公論社、2000年