【危機管理の光と影】織田信長はなぜ外敵に無敵で内敵に敗れたのか—孫子・韓非子・老子に学ぶ「見えない危機」の察知法

優秀な部下の突然の離反

「先月、あなたの部署で最も優秀だった部下が突然退職届を出した時、あなたは『なぜ?』と思いませんでしたか?」

外部の競合分析は完璧、市場動向も把握済み、KPIは全て緑。それなのに、なぜ最も重要な『人』が離れていくのか。この答えが、450年前の本能寺の変に隠されています。

私自身、ITコンサルタントとして数多くのM&A後の組織統合に関わってきましたが、技術的な統合は順調に進むのに、人材流出だけは止められないという事態を何度も目の当たりにしてきました。優秀な人材ほど、表面的には何の不満も見せずに、ある日突然去っていく。この「見えない危機」こそが、現代のリーダーが直面する最大の課題なのです。

織田信長 — 戦国時代最強の戦略家も、同じ矛盾を抱えていました。外敵に対する危機管理は天才的だったのに、なぜ最も信頼していた明智光秀に裏切られたのでしょうか。孫子の兵法、韓非子の統治論、老子の陰陽思想という古典の叡智が、この歴史的な謎と、あなたの組織の「見えない危機」に明確な答えを示してくれるはずです。

外敵への完璧な危機管理 — 情報戦の天才

永禄3年(1560年)、桶狭間の戦い。今川義元率いる2万5千の大軍に対し、信長はわずか2千の兵力。絶望的な戦力差でしたが、信長の情報収集能力は常軌を逸していました。

「義元本陣の動きは?」

「兵糧の搬送ルートは?」

「雨雲の位置は?」

信長は戦いの48時間前から、商人、農民、僧侶に扮した忍者を今川軍に送り込んでいました。彼らが持ち帰る情報は驚くほど詳細でした。義元が昼食時に最も警戒を解くこと、本陣の護衛が手薄になる時間、さらには義元の乗る輿の装飾まで — すべてが筒抜けでした。

結果、信長は嵐に紛れて今川本陣を急襲し、義元を討ち取りました。この勝利により、尾張の小大名は一躍天下人候補となったのです。

内部からの見えない亀裂

しかし、同じ信長が内部の危機管理では致命的な盲点を抱えていました。

柴田勝家の困惑と疎外感

天正10年(1582年)春、越前を任された柴田勝家は、信長の変化に戸惑いを隠せませんでした。勝家は信長が少年時代から支え続けた古参の重臣。桶狭間から姉川、長篠まで、数々の合戦で信長を支えてきた「筆頭家老」でした。 しかし近年、信長の信頼は明らかに羽柴秀吉や明智光秀に移っていました。中国攻めの総大将は秀吉、畿内の統治は光秀 — 重要な任務はすべて「新参者」に任され、古参の勝家は越前という辺境に「左遷」されたような状況でした。

「俺は信長様の捨て駒なのか...」

長年の功績も、血のにじむような忠誠も、すべて「過去のもの」として軽視される。勝家の心に、深い疎外感が根づいていました。

滝川一益の報告系統への不満

関東管領を任された滝川一益も、組織内での自分の立場に疑問を抱いていました。一益は忍び出身で信長の諜報活動を一手に担ってきた功労者でしたが、重要な戦略決定の場からは徐々に排除されるようになっていました。

「殿の軍議に呼ばれるのは、光秀と秀吉ばかり...」

自分が収集した重要な情報すら、光秀を通じて信長に報告しなければならない。一益にとって、この「中間管理職化」は屈辱的でした。直接信長に進言できた過去と比べ、自分の影響力が明らかに低下していることを痛感していたのです。

森蘭丸の寵愛への嫉妬

最も深刻だったのは、古参家臣たちが抱く森蘭丸への複雑な感情でした。18歳の美少年である蘭丸は、信長の小姓として常に主君のそばにいました。重要な密談の場にも同席し、信長の真意を最も理解している存在とみなされていました。

「あの若造が、我々の知らない殿の本心を知っているとは...」

長年仕えた重臣たちにとって、年若い蘭丸が信長との「距離」において自分たちより優位に立っているという現実は、受け入れ難いものでした。能力や功績ではなく、単純に「時間を共有している」という理由で重要な立場にいる蘭丸への嫉妬が、家臣団の結束を静かに蝕んでいました。

本能寺の変 — 「見えない危機」の爆発

天正10年6月1日夜、京都本能寺。信長は茶会を楽しんだ後、安らかな眠りについていました。彼の情報網は、武田勝頼の死、毛利輝元の動向、上杉景勝の思惑まで完璧に把握していました。しかし、最も近くにいた光秀の心の動きだけは、全く察知できていませんでした。

翌2日未明。

「敵は本能寺にあり!」

光秀の叛乱の声が、京の夜明けを引き裂きました。 信長は最期まで、なぜ光秀が裏切ったのか理解できなかったでしょう。外敵の動向は完璧に把握していたのに、最も信頼していた部下の心の危機は全く見えていなかった — それが、戦国最強の戦略家の最期でした。

第一の問い:なぜ信長は外敵への完璧な危機管理ができたのか — 『孫子』兵勢篇・虚実篇の体現

信長の外敵に対する危機管理能力は、まさに『孫子』の教えを完璧に実践していました。しかし彼がこの古典を読んでいたかどうかは定かではありません。重要なのは、彼の人生体験そのものが『孫子』虚実篇:「故兵之形象水」の思想と合致していたことです。

「故に兵の形は水に象る。水の形は高きを避けて下きに趨く。兵の形は実を避けて虚を撃つ。故に水は地に因りて流れを制し、兵は敵に因りて勝を制す。」

(軍の形は水のようなものである。水が高い所を避けて低い所に流れるように、軍は敵の充実した所を避けて虚弱な所を撃つ。水が地形に従って流れを決めるように、軍は敵の状況に応じて勝利を決する)

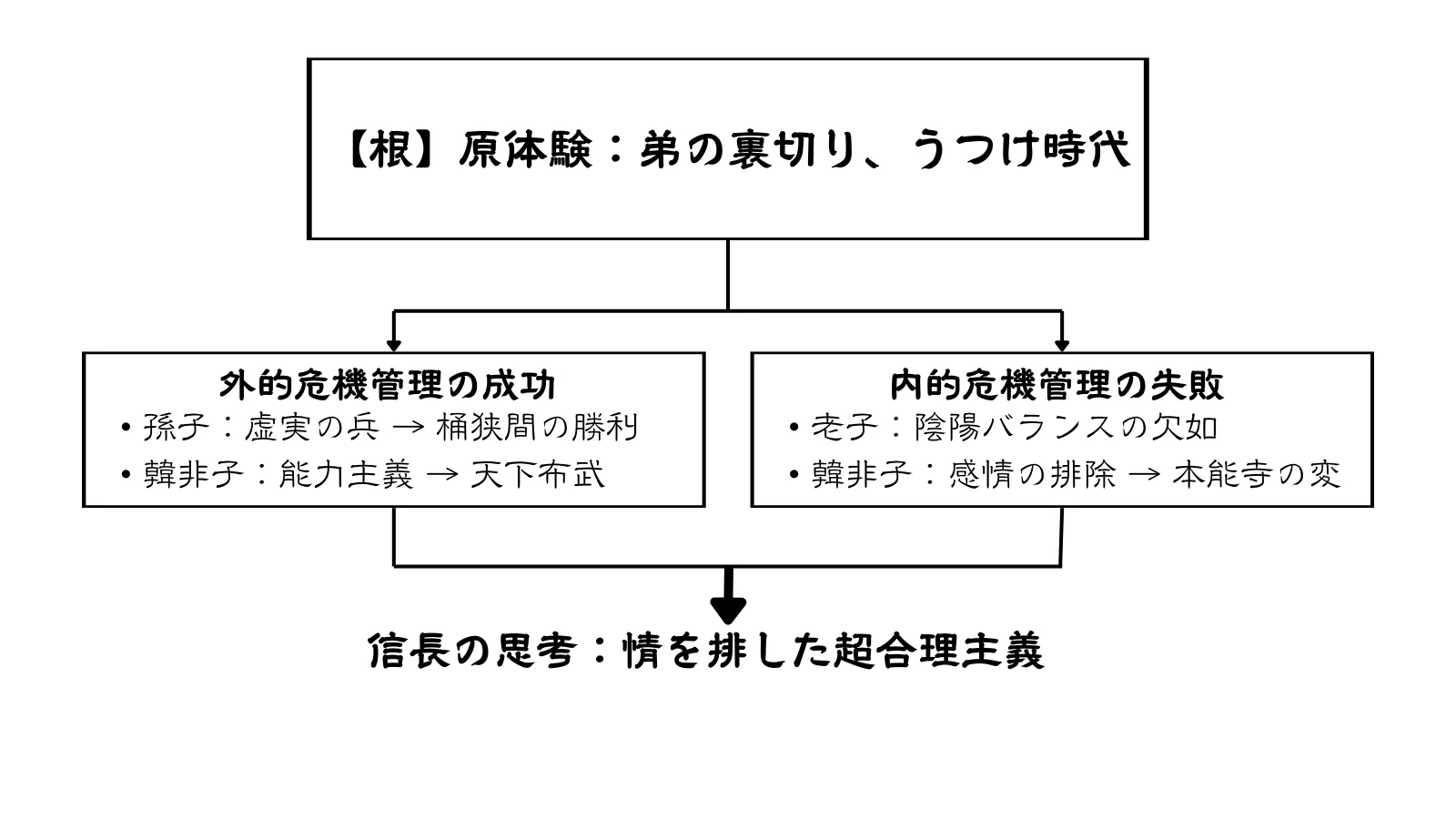

信長の原体験:「敵に囲まれた劣等生」が生んだ水のような戦法

なぜ信長だけがこの「水の兵法」を身体で覚えることができたのでしょうか。

- 家督争い:実の弟・信勝に命を狙われ、譜代家臣の多くが弟を支持

- 「うつけ」の屈辱:家臣からも軽視され、「外敵より内部の視線が怖い」状況

- 尾張の地政学:今川・武田・朝倉に三方を囲まれ、常に劣勢が前提

- 商業文化:津島・熱田の商人たちから「情報こそが生命線」を学習

桶狭間の戦いは、まさに「兵の形は水に象る」の実践でした。今川軍本体2万5千という「実」を避け、義元本陣の一瞬の「虚」を正確に突く。信長は幼少期から「弱者の戦い方」を身体で覚えていたのです。

第二の問い:なぜ信長は内的危機管理で失敗したのか—『韓非子』の罠

しかし、外敵への完璧な対応力を持つ信長が、なぜ内部の危機管理では致命的な失敗をしたのでしょうか。その答えは、彼が実践した統治術が、奇しくも『韓非子』の思想と合致し、その光と影を同時に体現してしまったことにあります。

韓非子は、君主が臣下の「真情」や「内心」を推し量ろうとすることこそが国を滅ぼすと考えました。君主は感情を排した「法」と「術」によってのみ臣下を機械的に管理すべきであり、信頼できるのは「賞」と「罰」という権力だけだと説きます。

信長の人生経験は、まさにこの思想を彼に叩き込みました。

実弟・信勝の謀反が植え付けた「人間不信」

弘治2年(1556年)、信長は実弟・織田信勝の謀反を経験しました。血を分けた弟に命を狙われ、母や譜代家臣の多くが弟を支持する—この衝撃的な体験が、信長の人間観を根本的に歪めたのです。

「血縁や情愛さえ裏切る。信頼できるのは、成果という『契約』だけだ」

この体験以降、信長は部下への愛情や配慮を「甘さ」や「隙」と見なすようになります。物語パートで描いた柴田勝家への冷淡な扱い — 越前という辺境への「左遷」 — は、まさにこの「感情的な絆への恐怖」の表れでした。勝家との長年の絆は、信長にとって「裏切られた時のリスク」でしかなかったのです。

商業文化の合理主義が生んだ「人間の数値化」

尾張の商業文化も、信長の韓非子的な思考を加速させました。商人にとって人間関係も「投資対効果」で判断するもの。この発想が信長の人事にも適用されたのです。

森蘭丸への寵愛も、単なる感情的なものではなく、「情報収集の効率性」として計算されていた可能性があります。しかし、この部下を「道具」として見る冷徹な姿勢が、古参家臣たちの心を深く傷つけました。

この人間関係を「成果に基づく契約」としてしか捉えられない信長の姿勢は、まさに『韓非子』が説く、冷徹な君主論の罠でした。

「明主は其の臣を愛すること、必ず其の能に於いてす」

(賢明な君主がその臣下を愛するのは、必ずその能力に対してである)

信長はまさにこの言葉の体現者でした。彼は秀吉や光秀の「能力」を深く愛し、信頼しました。しかしその愛はあくまで能力に対してであり、彼らの感情やプライドといった、数字で測れない部分への配慮を完全に欠いていたのです。この構造的な欠陥こそが、内的危機の芽を見過ごす原因となりました。

第三の洞察:信長の「光と影の同根性」 — 『老子』第二章に見る相対の真理

信長の成功と失敗を分析すると、驚くべき事実が浮かび上がります。彼の最大の強みと最大の弱点は、別々の原因から生まれたのではありませんでした。 信長の原体験(うつけ時代、弟の裏切り)は、彼にとって「劇薬」のようなものでした。その薬は、外敵に対する警戒心と合理主義を極限まで高め、天下布武への道を切り開きました(光)。

しかし、同じ薬は、部下への共感能力や人間的な信頼関係を築く機能を破壊するという、致命的な副作用(影)をもたらしたのです。 この逆説、すなわち「薬そのものが毒になる」という構造こそ、2500年前に老子が看破した世界の真理でした。

『老子』は第二章「有無相生、難易相成」で、あらゆる物事は表裏一体であると、繰り返し説いています。

「天下皆知美之為美、斯悪已。皆知善之為善、斯不善已。故有無相生、難易相成、長短相較、高下相傾、音声相和、前後相随。」

(有と無は互いに生じ合うものだ。天下の人がみな美を美として知れば、すでに醜がある。みな善を善として知れば、すでに不善がある。ゆえに有と無は相い生じ、難と易は相い成し、長と短は相い比較され、高と下は相い傾き、音と声は相い和し、前と後は相い随う)

老子がここで挙げている「美と醜」「善と不善」「長と短」といった多くの例は、すべて同じ一つの法則を指し示しています。それは、光あるところ必ず影があるという、この世界の絶対的なルールです。 信長の悲劇は、まさにこの法則の体現でした。彼が外的危機管理能力という「光」を研ぎ澄ませば研ぎ澄ますほど、その「影」である内的危機管理の脆弱性は、必然的に色濃くなっていったのです。彼の強みと弱みは、分けることのできない一つのものでした。

信長のこの致命的な内的危機管理の失敗は、彼が築き上げた「天下布武」という壮大な組織システムに、構造的に内包されていた「バグ」でした。信長の組織はなぜあれほど強大で、なぜ最後は脆くも崩壊したのか?その組織全体の「設計思想」については、以下の概論記事で詳しく解説しています。

現代への示唆 — 「見えない危機」の察知システム

信長の教訓は、現代のリーダーに極めて重要な示唆を与えます。多くの組織で、外部の競合分析やマーケット調査は高度化していますが、内部の人材の心理状態を把握するシステムは未発達です。 外部の危機は「見える」、内部の危機は「見えない」 これが、信長が陥り、現代の多くのリーダーも陥る罠の本質です。

売上数字、市場シェア、競合の動向は明確に数値化できますが、部下の「やりがい」「信頼度」「燃え尽き度」は見えにくい。 信長のような天才でさえ、この「見えない危機」を察知できませんでした。しかし古典の叡智は、この課題への解決策も示してくれています。

それが次の教訓パートで提示する「3つのフレームワーク」です。

あなたの組織を内部崩壊させないための3つのフレームワーク

信長の悲劇から、現代のリーダーが学ぶべき「見えない危機」の察知法を3つの実践的フレームワークとして提示します。

1. 「感情KPI」を設定する(『韓非子』のアップデート)

信長は成果という「ハードKPI」のみで評価しました。現代のリーダーは、それに加えて「感情KPI」を意識する必要があります。

1on1ミーティングで「仕事のやりがい」「人間関係の満足度」「挑戦への意欲」などを定期的にヒアリングし、数値化できないチームの「心の状態」を可視化してください。 私が見てきた多くの組織では、この「感情KPI」の急落が、優秀な人材の離反の最も確実な先行指標でした。成果が出ているからと安心していても、部下の心が離れていれば、それは単なる「見せかけの成功」に過ぎません。 具体的には

- 月1回の1on1の最後に「最近、仕事のモチベーションを10段階で言うといくつ?」「その理由は?」と必ず聞く

- Googleスプレッドシートなどで定点観測し、2ヶ月連続で数値が下がったメンバーには特に注意を払う

- 「もし何か会社に改善してほしい点を一つ挙げるとしたら何?」という質問で、不満のサインを早期発見

- チーム内の心理的安全性を四半期ごとに匿名アンケートで測定

2. 「性弱説」でシステムを設計する(『老子』の応用)

完璧なシステムは、人間の弱さの前にもろくも崩れ去ります。「性善説」や「性悪説」ではなく、人は誰でも状況によって弱くなるという「性弱説」に立ち、システムを設計してください。

信長は柴田勝家のような功労者を「過去の人」として扱いました。これは、短期的な成果(ハードKPI)を過大評価し、長期的な貢献や忠誠心(感情KPI)を軽視した結果です。 あなたのチームでは、結果を出した人だけでなく、他のメンバーを助けたり、地道な改善を続けたりした人をきちんと評価する仕組み(ピアボーナス、月間MVPなど)はありますか?人は評価されないと、心が離れます。

実践アクション

- 目標設定は「ストレッチ」ではなく「達成可能」を重視(達成率80%が理想)

- 失敗事例を「失敗共有会」で全社展開し、学習の機会として活用

- プレッシャーの分散—一人に負荷を集中させず、チーム全体でカバーする体制

- 「縁の下の力持ち賞」など、目立たない貢献も評価する制度の導入

3. 「影のメンター」を持つ(『孫子』の逆応用)

信長には、彼の「影」の部分を指摘してくれる存在がいませんでした。リーダーは、自分の強みが作る「影」を客観的に指摘してくれる「影のメンター」を持つべきです。 それは、いつも会議であなたの意見に冷静な反論をしてくれる部下かもしれません。あるいは、全く違う業界で働く、利害関係のない学生時代の友人かもしれません。重要なのは、あなたに『Yes』と言わない人との対話の時間を、意識的にスケジュールに組み込むことです。

具体的な実践法

- 360度フィードバックを年2回実施し、最も厳しい意見を3つピックアップして改善計画を立てる

- 月1回、業界外の経営者と「お互いの経営課題を批判し合う会」を開催

- 「悪魔の代弁者」役を会議ごとにローテーションで指名し、必ず反対意見を出してもらう

- 退職者面談の内容を第三者機関に分析してもらい、「組織の見えない問題」をレポート化

本能寺の変を防ぐ唯一の道

織田信長 — 戦国最強の戦略家でありながら、最も身近な部下に裏切られた男。 彼の人生は、危機管理の「光と影」を象徴しています。

『孫子』の教えに従った外敵への完璧な情報戦、『韓非子』を極限まで適用した能力主義、しかし『老子』の陰陽バランスを見失った結果としての本能寺の変。

信長の教訓は明確です。真の危機管理とは、外部の脅威と内部の人心、両方を同じレベルで把握し続けることなのです。どれだけ市場分析が完璧でも、最も優秀な部下の心が離れてしまえば、組織は一瞬で崩壊します。

現代のリーダーが信長から学ぶべきは、成功の方程式だけでなく、失敗の構造でもあります。「見えない危機」を察知するシステムを意識的に構築し、成果主義と人間的な温かさの絶妙なバランスを保つ — それこそが、本能寺の変を防ぐ唯一の道なのです。

この記事で提示した3つのフレームワーク — 「感情KPI」「性弱説」「影のメンター」 — は、あなたの組織を内部崩壊から守るための羅針盤となるはずです。信長が気づけなかった「人の心」という最後の戦場で勝利を収めること。それこそが、歴史から学ぶ現代リーダーの責務と言えるでしょう。

あなたの組織に潜む「見えない危機」は何でしょうか。そして、それに気づく準備はできていますか?

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『孫子』金谷治訳注、岩波文庫、1963年

- 『韓非子』金谷治訳注、岩波文庫、1994年

- 『老子』金谷治訳注、岩波文庫、1997年

- 『信長公記』太田牛一著、角川ソフィア文庫、2019年

- 『本能寺の変』藤田達生著、吉川弘文館、2017年

- 『織田信長の組織戦略』童門冬二著、PHP研究所、2020年

- 『明智光秀』小和田哲男著、PHP新書、2020年