【なぜ信長の組織は強かった?】孫子に学ぶ、最強チームの作り方

「新しいプロジェクトの目標、どう設定すればチームがついてきてくれるだろうか…」

チームを率いる皆さんが悩むこの問題、私自身、過去に何度もこの壁にぶつかり、多くの失敗を重ねてきました。実は2500年前の中国で、すでに答えが示されていました。

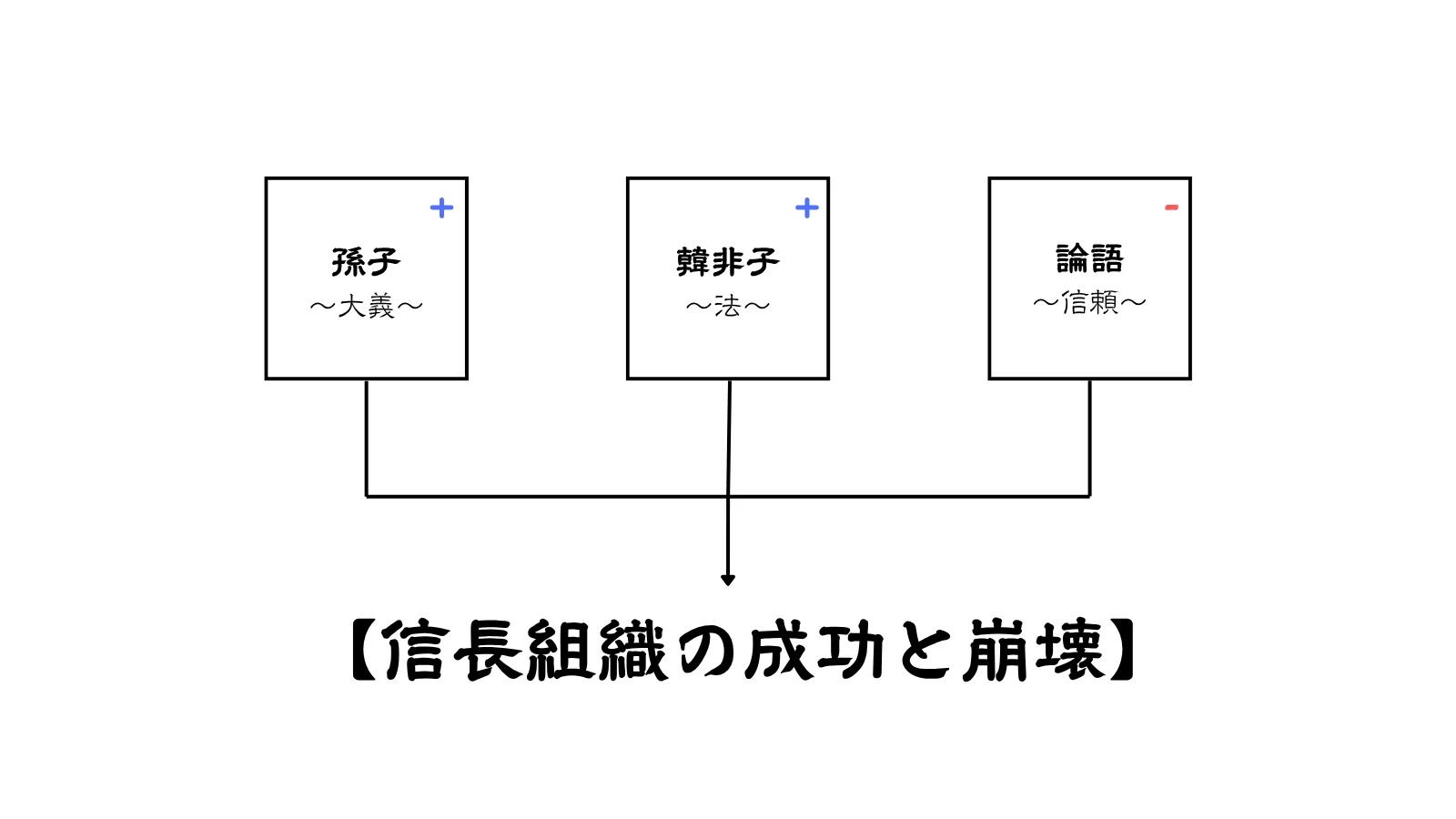

織田信長 - 戦国時代最強の組織を作り上げた彼の「天下布武」という壮大なビジョン。それを支えた革新的な人事制度。そして、その成功と崩壊の両方を、孫子の兵法、韓非子の法家思想、論語の教えという三つの古典で読み解くと、驚くほど論理的で、現代にも通じる普遍的な原理が浮かび上がってきます。

なぜ信長の組織は、あれほどまでに強かったのか?なぜ最後は内部崩壊したのか?そして、その教訓を現代の私たちはどう活かせるのか?

2500年の叡智が、あなたのチーム運営の悩みに、明確な答えを示してくれるはずです。

尾張のうつけ者が掲げた、前代未聞の旗印

永禄3年(1560年)、尾張の小大名に過ぎなかった織田信長は、2万5千の大軍を率いる今川義元を桶狭間で破るという奇跡を起こしました。しかし、真の奇跡はその後に起きたのです。

信長が朱印に刻み、天下に示した「天下布武」—これは単なる野望の表明ではありませんでした。それは、旧来の価値観を完全に破壊し、新しい日本を創造するという、革命の宣言だったのです。

実力だけが全てを決める、新しい世界

「出自など関係ない。才能と成果だけが、お前たちの未来を決める」

信長のこの言葉は、当時の常識では考えられない、衝撃的なものでした。

農民の子、木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)。彼は信長の草履を懐で温めるという機転から始まり、墨俣一夜城の建設、金ヶ崎の退き口での殿軍と、次々と不可能を可能にしていきました。信長は彼の出自を一切問わず、その功績に応じて破格の褒賞を与え続けました。

出自不明の明智光秀。その卓越した知性と教養、そして実務能力を信長は見抜き、わずか数年で重臣の地位まで引き上げました。比叡山焼き討ちという過酷な任務も、光秀は見事に遂行してみせたのです。

鉄砲の名手・橋本一巴、忍びの達人・滝川一益、商人から武将となった津田宗及。信長の下には、従来の武士の枠に収まらない、多様な才能が集まってきました。

冷徹なまでの一貫性

しかし、信長の実力主義は、温情とは無縁でした。

30年以上仕えた譜代の重臣・佐久間信盛。石山本願寺攻めで成果を出せなかった彼を、信長は容赦なく追放しました。その追放状には、19ヶ条にわたる叱責が記されていました。

「過去の功績など関係ない。今、この瞬間に成果を出せない者に、居場所はない」

この冷徹な姿勢は、組織全体に強烈な緊張感をもたらしました。誰もが必死で成果を追い求め、常に自分の価値を証明し続けなければならない。それは、現代のハイパフォーマンス組織にも通じる、極限の競争環境でした。

栄光の頂点、そして崩壊

天正10年(1582年)、信長の勢力は日本の大半を制圧していました。「天下布武」の完成は、もう目前でした。

しかし、6月2日未明、京都・本能寺。

「敵は本能寺にあり!」

最も信頼していた明智光秀の謀反により、信長の夢は炎の中に消えました。なぜ光秀は裏切ったのか?その答えは、信長の組織運営の本質に隠されていたのです。

古典の知恵で読み解く、信長の成功と失敗

信長の「天下布武」は、偶然の産物ではありませんでした。それは、古典の知恵を戦国時代に実践した、計算され尽くした戦略だったのです。

孫子の兵法:「上下同欲者勝つ」の完璧な実現

孫子は『謀攻篇』で明言しています。

「上下の欲を同じくする者は勝つ」

(上の者から下の者まで、すべてが同じ目的や利益を共有していれば、必ず勝利する)

信長の「天下布武」は、まさにこの原理の実践でした。

- 大義名分:「戦乱の世を終わらせる」という誰もが望む平和

- 個人の野心:「実力で出世できる」という下克上の夢

- 明確な目標:「天下統一」という測定可能なゴール

農民出身の秀吉も、謎多き光秀も、全員が「天下布武」という同じ夢を共有できた。これこそが、孫子の説く勝利の方程式だったのです。

しかし、この「天下布武」という壮大なビジョンが、どのように進化し、組織に浸透し、そして最後には破綻の引き金となったのか。その「光と影」の全貌は、それだけで一本の記事になるほど深いテーマです。詳しくは、以下の記事で徹底的に分析しています。

韓非子の「法術勢」:信長はなぜこの劇薬を選んだのか?

信長の組織運営は、韓非子の思想そのものでした。しかし、より重要な問いは、なぜ彼は日本の伝統的な「論語」的な価値観(家柄、仁義、信頼)から、これほど過激な韓非子の思想へ傾倒したのでしょうか? その答えは、彼の出自と経験にあります。

1. 旧秩序への絶望と反発

信長が目の当たりにしたのは、「仁」や「信」を掲げながら裏切りが横行する現実でした。実の弟・信勝との家督争い、有力家臣たちの離反—彼は、血縁や長年の忠誠といった人間的な繋がりがいかに脆いかを骨の髄まで知っていました。韓非子の「人を信じるな、法を信じよ」という冷徹な思想は、そんな彼の絶望に対する、唯一の答えだったのです。

2. 商業都市で培った合理主義

信長の地盤・尾張は、商人が行き交う活気ある商業地域でした。家柄や血統ではなく、才覚と利益が全てを決める世界。彼は、成果こそが絶対的な価値基準であるという商業的合理主義を肌で学んでいました。韓非子が説く、客観的な「法」に基づき、功績に応じて「信賞必罰」を徹底するシステムは、信長が慣れ親しんだ商人の世界の論理そのものだったのです。

3. アウトサイダーの武器として

武田や今川のような名門と違い、織田家は新興勢力。伝統や家格では到底太刀打ちできません。そんな彼が既存の権威を破壊するために選んだのが、「出自を問わず、才能ある者だけを登用する」という韓非子的な人事システムでした。これは、秀吉のような野心的なアウトサイダーを惹きつけ、旧来の価値観を内側から破壊するための、最も強力な武器だったのです。

これらの背景があったからこそ、信長は韓非子の思想を必然として選び取りました。

「法」(明確なルール)

彼の徹底した実力主義は、縁故や情実が支配する旧世界を破壊するための革命のルールでした。

「術」(人材活用の技術)

多様な才能を見抜き適材適所に配置する「術」は、家柄に頼らずゼロから組織を築くための必須スキルでした。

「勢」(組織の勢い)

桶狭間以降の連続する成功がもたらす「勢」は、伝統的権威を持たない彼が唯一頼れる正統性の源泉だったのです。

このように、信長の組織全体は韓非子的なシステムで貫かれていました。そして、その最も特徴的かつ破壊的な現れが、彼の革新的な『人事制度』でした。

信長はなぜ、血縁社会を根底から破壊するような、苛烈な実力主義を断行できたのか?その思想的背景には、この韓非子の思想だけでなく、さらに深く、墨子の「尚賢」や荀子の「破壊の論理」といった古典の影響がありました。その詳細なメカニズムについては、以下の記事で徹底的に解説しています。

論語の警告:「信なくば立たず」

しかし、信長の組織には致命的な欠陥がありました。孔子が『論語 - 顔淵篇』で説いた「信(信頼)」の欠如です。

「信なくば立たず」

(信頼なくして、組織は成り立たない)

信長が「信」を軽視した背景には、個人的な感情以上に、政治家としての冷徹な戦略判断がありました。彼が破壊しようとしていた旧来の権威(室町幕府、寺社勢力)こそが、「信」や「仁」といった言葉を掲げながら、既得権益を守るために腐敗していたからです。信長はその偽善を見抜き、この古い秩序を破壊し、新しい秩序を創造するためには、あえて目に見える「成果」のみを信じる、純粋で冷徹なシステムを導入することが最も効率的だと判断したのです。

信長の冷徹な実力主義は、確かに組織を強くしました。しかし同時に、以下の問題も生み出したのです。

「仁」の欠如

- 比叡山焼き討ちでの大量虐殺

- 一向一揆の徹底弾圧

- 部下への過度なプレッシャー

「信」の崩壊

- 明智光秀の謀反(本能寺の変)

- 荒木村重の離反

- 松永久秀の再度の裏切り

光秀の謀反は、成果主義の過度なストレスと、信長への人間的信頼の欠如が生んだ、必然的な結果だったのかもしれません。

では、なぜ信長はこれほどまでに「信」を軽視したのでしょうか。それは単なる性格の問題ではなく、彼の生い立ちや経験に根差した、根深い「人間不信」が原因でした。外敵への完璧な危機管理能力と、内部の「見えない危機」への致命的な鈍感さ。この悲劇的な「光と影」の構造については、以下の記事で心理的側面から徹底的に掘り下げています。

三つの古典が示す、最強組織の方程式

信長の成功と失敗から導き出される、普遍的な組織運営の原理

この方程式こそが、2500年の叡智が現代に伝える、究極の答えなのです。

古典の知恵で読み解く、信長の成功と失敗

あなたのチームを「令和の天下布武」へ導く3つのステップ

信長の教訓を、明日から実践できる具体的なアクションに落とし込みましょう。

Step 1: ビジョンの共有(孫子)

「次の四半期で売上120%」という無機質な目標を、「業界を驚かせる革新的なサービスを生み出す」という、チーム全員が熱くなれるビジョンに翻訳してください。大義と個人の成長を両立させることが鍵です。

Step 2: 透明な評価システム(韓非子)

年功序列ではなく、貢献度で評価する。ただし、信長と違い、多様な評価軸を設定することが重要です。短期成果だけでなく、チーム貢献、知識共有、メンタリングも評価対象に。360度評価やOKRの導入を検討してください。私が見てきた多くの組織では、評価基準の不透明さが、最も優秀なメンバーの離反を招く最大の原因でした。信長の徹底した透明性は、現代の我々も見習うべき点です。

Step 3: 信頼の基盤構築(論語)

信長が欠いていた「信」を補完する仕組みが必要です。1on1での本音の対話、失敗を許容する文化、心理的安全性の確保。「成果は厳しく、人には優しく」—これが現代版「天下布武」の要諦です。

警告:劇薬としての実力主義

信長の手法は劇薬です。過度な競争は組織を蝕みます。だからこそ、古典の知恵をバランスよく組み合わせることが重要なのです。

まとめ

織田信長の「天下布武」は、2500年前の古典の知恵を戦国時代に実践した、壮大な実験でした。

孫子はビジョンの共有を、韓非子はシステムの力を、論語は信頼の重要性を教えてくれました。信長は前二つを完璧に実践しましたが、最後の一つを軽視したがゆえに、本能寺で夢は潰えたのです。

現代の私たちは、この歴史から学び、三つの古典の知恵をバランスよく組み合わせることで、持続可能な最強組織を作ることができます。

明日の朝礼で、まず一つ、チームの「北極星」となるビジョンを示してください。そして、そのビジョンに最も貢献した人を、透明な基準で評価してください。ただし、決して「信頼」を忘れずに。私も、この信長の失敗から、システムの力と人の心のバランスの重要性を痛感させられました。

小さな一歩かもしれません。しかし、2500年の叡智が、その一歩を確かな成功へと導いてくれるはずです。

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『孫子』金谷治訳注、岩波文庫、1963年

- 『韓非子』町田三郎訳、中公クラシックス、2016年

- 『論語』金谷治訳注、岩波文庫、1999年

- 『信長公記』太田牛一著、角川ソフィア文庫、2019年

- 『織田信長の組織戦略』童門冬二著、PHP研究所、2020年

- 『戦国武将の実力—111人の通信簿』小和田哲男著、中公新書、2015年