なぜ龍馬は薩長同盟を成功させた?孫子に学ぶ敵対組織の結び方

敵対する巨大組織を結びつける交渉術

現代のビジネスリーダーへの問いかけ

「この二つの部門を協力させることができれば、会社は飛躍的に成長するはずなのに…」

マネージャーとして、あなたはため息をつく。

営業部と開発部、あるいは買収した会社と既存組織。歴史的経緯から互いに不信感を抱く組織を協力させることの難しさを、あなたも経験したことがあるのではないでしょうか。 ITコンサルタントとして、私はこの「部門間の壁」という名の巨大な怪物と、これまで何度も戦ってきました。

幕末の日本で、まさに同じ課題に直面し、それを見事に解決した男がいました。

坂本龍馬 — 土佐の一介の浪士に過ぎなかった彼が、なぜ犬猿の仲だった薩摩藩と長州藩を同盟させ、日本の歴史を変えることができたのか?

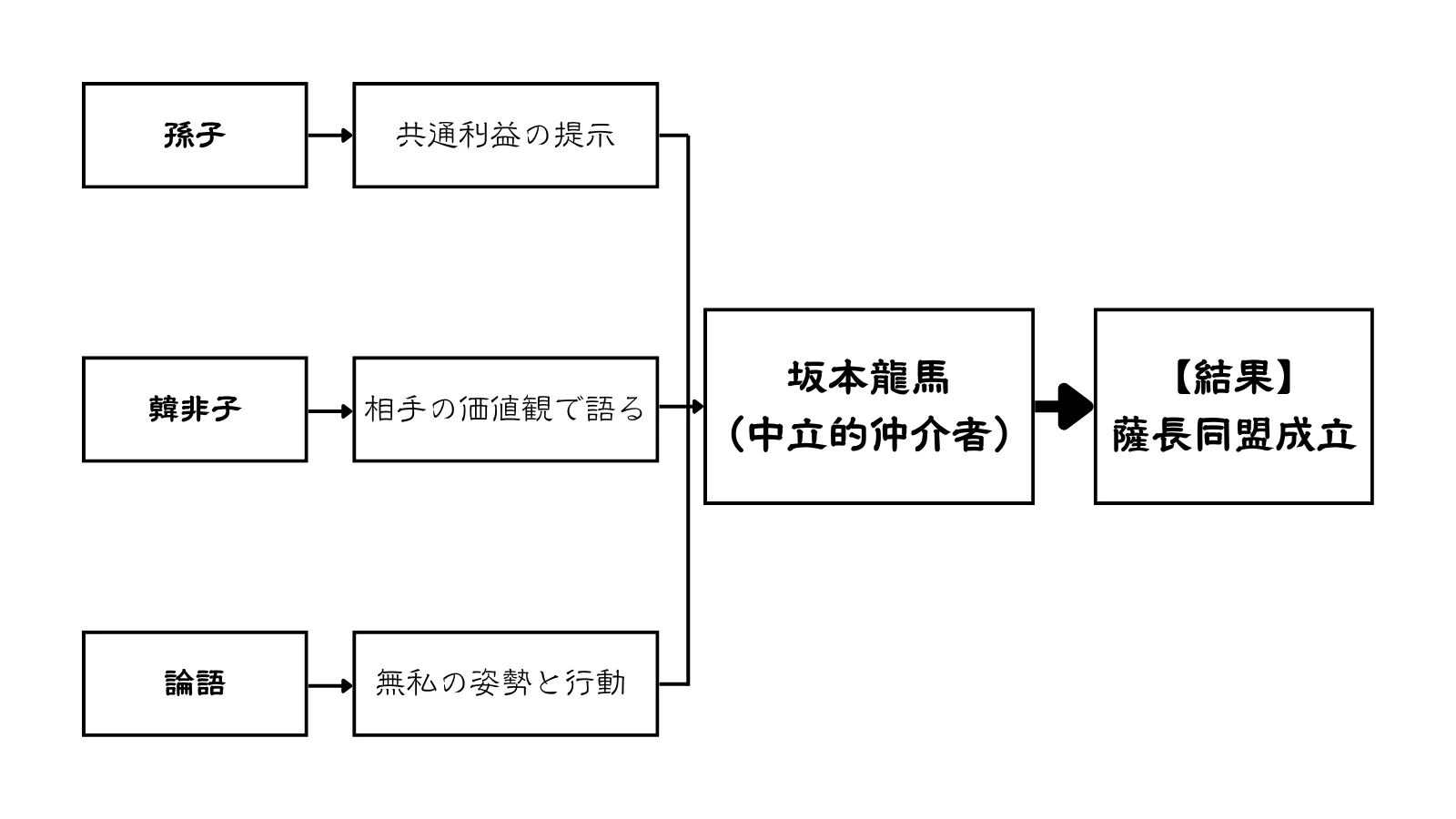

その答えは、2500年前の中国の古典 — 孫子の兵法、韓非子、論語 — が教える交渉と信頼構築の原理にありました。

現代の組織間連携やM&A後の統合に悩むあなたに、龍馬の交渉術が明確な指針を示してくれるはずです。

幕末の奇跡 — 薩長同盟への道

不可能と言われた同盟

慶応2年(1866年)1月21日、京都・小松帯刀邸。

「薩摩と長州が手を結ぶだと?正気か、龍馬」

西郷隆盛の重い声が部屋に響いた。無理もありません。薩摩藩と長州藩は、わずか2年前の禁門の変で激しく戦い、長州藩は朝敵となっていたのです。薩摩は幕府側として長州征伐にも加わり、両藩の間には深い恨みと不信が横たわっていました。 しかし龍馬は、この時すでに確信していました。倒幕という大目標の前では、過去の恩讐など小さな問題に過ぎない、と。

土佐脱藩浪士という立場

坂本龍馬の最大の強みは、皮肉にも「どこにも属さない」という弱みにありました。

土佐藩を脱藩し、浪人となった龍馬。藩という後ろ盾を失った彼には、権力も軍事力もなかった。しかし、それゆえに彼は中立的な立場から両藩と接することができました。

「私には何の力もございませぬ。しかし、だからこそ申し上げられることがある」

龍馬は両藩の重臣たちに、繰り返しこう語った。利害関係のない第三者だからこそ見える真実があり、伝えられる言葉があると。

利害の一致点を見つける天才

龍馬の交渉は、常に具体的な利益から始まりました。

長州藩は、幕府の第二次長州征伐を前に、近代的な武器を必要としていた。しかし朝敵とされた長州は、表立って武器を購入することができない。

一方の薩摩藩は、幕府との関係を保ちながらも、その専制に危機感を抱いていた。しかし単独で幕府に対抗することは不可能だった。

「薩摩の名義で武器を購入し、それを長州に回す。その見返りに、長州は薩摩に米を供給する」

龍馬が提案したこの武器と米の取引は、両藩にとって実利的なメリットがあったのです。まず経済的な協力から始め、徐々に政治的な同盟へと発展させる — これが龍馬の戦略でした。

船中八策 — ビジョンの力

しかし、利害調整だけでは真の同盟は生まれません。

龍馬が両藩を本当に動かしたのは、「船中八策」に代表される明確なビジョンでした。

龍馬が語る新しい日本の姿は、薩摩の西郷隆盛も、長州の木戸孝允も、心を動かされずにはいられなかったでしょう。過去の恨みに囚われている場合ではない — より大きな目標のために協力すべきだと。

命を懸けた仲介

慶応2年1月23日、ついに薩長同盟の密約が成立しました。

しかし、この成功の裏には、龍馬の文字通り命を懸けた努力がありました。 寺田屋事件では、幕府の捕り方に襲われ、九死に一生を得た。それでも龍馬は両藩の間を奔走し続けました。なぜそこまでできたのか?

「日本の未来のためじゃ。そのためなら、この命など惜しくはない」

この龍馬の覚悟と行動が、最終的に両藩の信頼を勝ち取ったのです。

古典の知恵で読み解く龍馬の交渉術

【問い①】なぜ龍馬は、犬猿の仲だった両藩を対話のテーブルにつかせられたのか?

答え:孫子の「利」と韓非子の「説難」の実践

「利を以て動く」

(有利な状況や利益が見込めるからこそ、行動を起こす。勝算のない戦いはしない。)

「利に合えば而(すなわ)ち動き、利に合わざれば而ち止む」

(利益があると判断すれば行動し、利益がないと判断すれば行動を中止する。)

龍馬の交渉術の核心は、まさにこの「利」の原理にありました。

薩摩と長州、両藩の感情的対立を解消しようとするのではなく、まず具体的な「利益」から入ったのです。

- 長州の利益:武器調達ルートの確保

- 薩摩の利益:米の安定供給と対幕府での協力者

「恨みを忘れろ」と説得するのではなく、「協力すれば両者に利益がある」という事実を提示しました。

さらに龍馬は、両藩それぞれの「最も恐れていること」(長州:幕府軍に滅ぼされること、薩摩:単独で幕府と対峙すること)を的確に把握し、この恐怖を解消する唯一の方法が同盟であることを論理的に説明しました。

同時に、韓非子が『説難篇』で説く「相手の心を知り、説をそれに当てる」原理も体現していました。

「説の難きは、説く所の心を知り、吾が説を以て之に当つ可(べ)き所に在り」

(説得の難しさは、相手の心の内を知り、自分の提案をそれに適切に合わせることにある)

彼は相手の価値観と言語に合わせて、薩摩の西郷隆盛には「日本の未来」という大義を、現実主義者の大久保利通には「対幕府戦略」という実利を、そして長州の木戸孝允には「雪辱の機会」という感情を、それぞれ異なる角度から刺激し、同じ目的地へと導いたのです。

【問い②】なぜ両藩は、一介の浪士である龍馬を信頼したのか?

答え:論語の「信」の体現と「外部性」という立場の活用

孔子は論語『顔淵篇』で説きました。

「信なくば立たず」

(信頼がなければ、国家・組織は成り立たない。)

この原理こそが、龍馬の最大の武器でした。

龍馬が両藩から信頼された理由は、彼の「無私の精神」にありました。仲介の見返りを一切要求せず、地位や金銭ではなく「日本の未来」だけを語る。寺田屋事件で襲撃されても活動を止めず、身の危険を顧みず両藩の間を奔走する。この命を懸けた行動が、究極の信頼を生んだのです。

さらに重要なのは、龍馬が「脱藩浪士」という立場にあったことです。

薩摩藩士でも長州藩士でもない「外部性」が、逆に強みとなりました。どちらの藩の論理にも縛られず、両者を客観的に見ることができる。利害関係のない第三者だからこそ見える真実があり、伝えられる言葉がある — この立場が、両藩から警戒されない中立的な仲介者としての信頼を生んだのです。

【問い③】[通説を疑う] 龍馬個人の力だけで、同盟は可能だったのか?

答え:ビジョンの力と時代の要請

一般的に、薩長同盟は龍馬個人の功績とされがちですが、本当にそうでしょうか?

龍馬が両藩を動かすことができたのは、「船中八策」に代表される明確なビジョンによるものでした。

この構想は、薩摩や長州という藩の利益を超えた、日本全体の未来像だったのです。

龍馬は、両藩が共有できる「共通の敵(幕府の旧体制)」と「共通の夢(新しい日本)」を提示することで、彼らの視座を一段高い場所へと引き上げました。

しかし、もう一つの視点もあります。黒船来航以来、日本全体が「このままではいけない」という危機感を共有していました。時代の大きな流れが「和」を求めていたのです。龍馬は、その時代が発する声なき声を誰よりも早く聞きつけ、それを「薩長同盟」という具体的な形に言語化・可視化した、時代の「触媒」だったのかもしれません。

しかし、そのビジョンはあまりに理想主義的で、当時の社会の現実から飛躍しすぎていた側面も否定できません。龍馬の暗殺は、彼のビジョンが持つ「光」が強すぎたゆえに生じた「影」であったとも言えるでしょう。そして彼という光を失ったことで、その後の新しい日本もまた、別の影を帯びることになります。薩長が主導した新政府は、必ずしも龍馬が夢見た「万民のための議会政治」とはならなかったのです。

三つの問いが示す、対立組織を結ぶ方程式

龍馬の成功から導き出される、リーダーが実践可能な普遍的な交渉の原理。

そして、【問い③】で見たように、龍馬はこの方程式を、「時代の要請」という追い風に乗せることで、その効果を最大化したのです。

この方程式は、150年後の現代でも変わらない、組織間連携の黄金律なのです。

あなたの組織で「令和の薩長同盟」を実現する3つのステップ

龍馬の教訓を、明日から実践できる組織間連携の手法に落とし込みましょう。

Step 1: 共通の敵か、共通の利益を見つける(孫子)

対立する部門やM&A後の組織を見て、まず感情論は脇に置きましょう。

「協力することで両者が得られる具体的メリット」をリストアップします。競合他社という共通の敵でもいい。市場拡大という共通の利益でもいいでしょう。小さな実利的協力(共同プロジェクト、情報共有)から始めることが重要です。

Step 2: それぞれの言語で語る(韓非子)

営業部には数字とKPIで、開発部には技術的メリットと品質向上で語りましょう。同じ目標でも、相手の価値観と言語に「翻訳」して伝えることが重要です。

1対1の対話を重視し、キーパーソンの本音と懸念を把握します。その上で、WIN-WINの提案に落とし込みましょう。

Step 3: 自らがビジョンの体現者となる(論語)

部門の利益ではなく、会社全体の未来を語りましょう。そして何より、あなた自身が無私の仲介者となることです。

個人的な出世や部門の手柄ではなく、純粋に組織の成功を願う姿勢。必要なら、自部門の利益を一部犠牲にしてでも、全体最適を追求する覚悟を示すことです。私自身の経験でも、部門間の対立を解消できたのは、常に中立の立場で、会社全体の利益だけを考えて汗をかいた時だけでした。その姿を見て、初めて人々は動いてくれるのです。

警告:拙速は避ける

龍馬も同盟の実現には1年以上を要しました。焦らず、着実に信頼を積み重ねることが成功の鍵となるでしょう。

まとめ

坂本龍馬による薩長同盟の仲介は、2500年前の古典の知恵を幕末に実践した、見事な交渉術の結晶であったと言えるでしょう。

孫子は共通利益の重要性を、韓非子は相手を理解することの大切さを、論語は信頼の力を教えてくれました。龍馬はこの三つを完璧に実践し、不可能と言われた同盟を実現させたのです。 現代の私たちも、この古典の知恵を活かすことで、対立する組織を協力へと導くことができるはずです。

明日から始める第一歩

まずは明日の会議で、対立する部門の「共通の利益」を一つ見つけてみましょう。そして、その利益を両部門の言語で説明する資料を作成してみてはどうでしょうか。

小さな一歩かもしれません。しかし龍馬も、最初の一歩は武器と米の取引という小さな実利から始めたのです。

あなたが無私の精神で架け橋となるとき、組織に新しい歴史が生まれるはずです。龍馬の生き様は、特定の組織に属さずとも、大きな変革を起こせることを教えてくれます。これは、現代の我々にとっても大きな希望ではないでしょうか。

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『孫子』金谷治訳注、岩波文庫、1963年

- 『韓非子』町田三郎訳、中公クラシックス、2016年

- 『論語』金谷治訳注、岩波文庫、1999年

- 『龍馬の手紙』宮地佐一郎編、講談社学術文庫、2003年

- 『坂本龍馬と薩長同盟』青山忠正著、吉川弘文館、2018年

- 『幕末維新の交渉学』加来耕三著、PHP研究所、2019年