【家康の決断術】関ヶ原で「待つ」ことが勝利を呼んだ老子の教え

今すぐ決断すべきか、それとも待つべきか

「今すぐ決断すべきか、それとも待つべきか…」

このジレンマほど、リーダーの胃を痛くさせるものはありません。私自身、拙速な判断で失敗し、逆に好機を逸して後悔した経験が数え切れないほどあります。

この問いに対する答えが、実は400年前の関ヶ原にあります。徳川家康が、その完璧な手本を示してくれているのです。

1600年9月15日。天下分け目の関ヶ原。開戦から4時間、戦況は完全に膠着。

西軍1万の大軍が、まだ動かない。焦る諸将が次々と進言する中、家康だけは動じませんでした。そして正午過ぎ、たった一つの決断で、歴史は動いたのです。

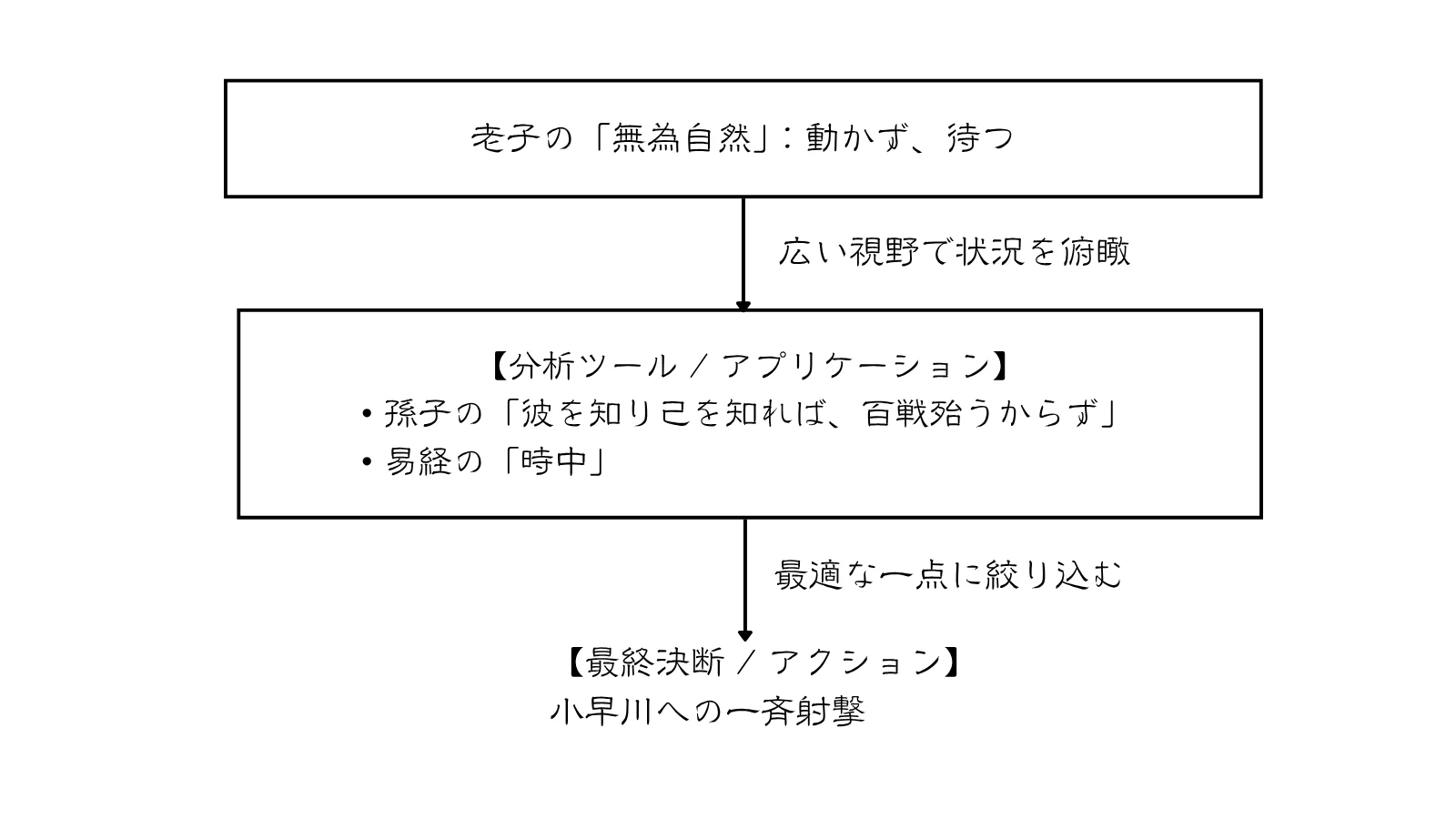

老子の「無為自然」、孫子の「先勝」、易経の「時中」 — 2500年の叡智が示す「完璧な決断」の極意とは?

劣勢を優勢に変え、260年の平和を築いた家康の決断術から、あなたの重要な選択を成功に導く「3段階思考法」を解き明かします。

決戦前夜 — 情報という名の布石

その2ヶ月前、慶長5年(1600年)7月。

徳川家康は、意図的に江戸を離れ、会津の上杉景勝征伐に向かいました。これは危険な賭けでした。

豊臣恩顧の大名・石田三成が、この隙を狙って挙兵することは予想できたからです。 しかし、これこそが家康の壮大な罠でした。

下野国・小山で三成挙兵の報が届くと、家康は配下の諸将を集めます。そして驚くべき言葉を投げかけました。

「諸将の妻子は大阪に残っておる。西軍につきたければ、遠慮なくつくがよい」

この「小山評定」で、家康は諸将の忠誠心を試したのです。福島正則、黒田長政、細川忠興…次々と家康への忠誠を誓う諸将たち。

家康は情報戦を駆使し、すでに彼らの心を掴んでいたのです。この瞬間、東軍の結束は鉄の団結へと昇華されました。

決戦前夜 — 劣勢という現実

慶長5年(1600年)9月14日夜、関ヶ原。 徳川家康は、厳しい現実と向き合っていました。

西軍:10万の大軍

- 石田三成の本隊:6,600

- 小早川秀秋:15,700(松尾山)

- 毛利秀元:15,000(南宮山)

- 吉川広家:3,000

- その他諸将

東軍:7万5千

- 徳川本隊:30,000

- 福島正則:6,000

- 黒田長政:5,400

- 細川忠興:5,000

- その他諸将

数の上では西軍有利。しかも、西軍は高地を押さえ、東軍を包囲する絶好の布陣。

誰が見ても、家康は窮地に立たされていました。

開戦 — 動かない1万5千

9月15日午前8時、濃霧が晴れると同時に、福島正則隊が宇喜多秀家隊に突撃。

関ヶ原の戦いが始まりました。 激戦が続く中、家康は本陣で一つの異変に気づいていました。

「小早川の軍勢が、動かぬ…」

松尾山の小早川秀秋1万5千。彼らが東西どちらにつくかで、戦局は決まる。

しかし、秀秋は動かない。

午前10時、11時…戦況は完全に膠着状態。

焦りと進言

「殿!小早川に使者を!約束の恩賞を倍にすると申せば…」

「いや、鉄砲で威し、寝返りを促すが上策かと!」

「松尾山へ一気に攻め上るべきでござる!」

次々と進言が飛び交います。確かに、このまま膠着が続けば、南宮山の毛利勢が動き出すかもしれない。時間は西軍に味方する。 しかし、家康は微動だにしません。

「まだじゃ」

ただ一言。そして、戦場全体を見渡し続けました。

正午過ぎ — たった一つの決断

太陽が頂点を過ぎた頃、家康は突然立ち上がりました。

「鉄砲隊、松尾山へ撃ちかけよ!」

轟音が響き渡ります。これは威嚇でも催促でもない。「決断しない者への最後通牒」でした。 効果は劇的でした。

小早川秀秋は即座に決断。1万5千の軍勢が山を駆け下り、西軍の側面を突いたのです。

「今じゃ!全軍突撃!」

家康の号令で、東軍7万5千が一斉に動き出しました。

崩壊 — わずか2時間での決着

小早川の裏切りを見た他の諸将も、次々と東軍に寝返ります。

- 脇坂安治(3,200)

- 朽木元綱(2,000)

- 小川祐忠(2,500)

- 赤座直保(2,000)

午後2時、石田三成の本陣は崩壊。西軍は総崩れとなり、わずか6時間で天下分け目の戦いは終結しました。 たった一度の砲撃。それが引き金となり、戦場全体が雪崩を打つように動き出したのです。家康の「待つ」という選択は、まさに完璧なタイミングで「動く」ための準備でした。 この日の勝利が、その後260年続く江戸幕府の礎となることを、この時の家康はまだ知りません。しかし、彼の胸中には確かな手応えがありました — 「機を見る」ことの重要性を、改めて確信したのです。

古典の知恵で読み解く、家康の決断

老子の「無為自然」 — 動かないことの叡智

家康の関ヶ原での行動原理は、老子『第八章』の思想に深く根ざしていました。

「上善は水の若し」

最も理想的な生き方とは、まるで水のようである。

水は争わず、低きに流れ、柔軟に形を変えます。

しかし、岩をも砕く力を持つ。家康の「待つ」という選択は、まさにこの水の哲学でした。

家康の「無為」の実践

1. 無理に動かない:小早川への働きかけを焦らない

2. 自然の流れを読む:戦場全体のエネルギーを感じ取る

3. 最小の力で最大の効果:一度の砲撃で局面を変える

諸将が「今すぐ動け」と進言する中、家康だけが「無為自然」を貫けたのは、この思想が骨の髄まで染み込んでいたからです。それは単なる知識ではありませんでした。幼少期の人質生活、信長・秀吉という圧倒的強者の下で耐え忍んだ長い雌伏の期間 — 彼の人生そのものが、「待つ」ことの連続だったのです。家康にとって「待つ」ことは戦略である以前に、生存本能だったと言えるでしょう。

孫子の「先勝」 — 情報戦の極致

しかし、家康はただ待っていたわけではありません。孫子の兵法『謀攻篇』に基づく、周到な準備がありました。

「彼を知り己を知れば、百戦殆うからず」

敵(相手)と味方(自分)双方の実情を深く理解していれば、何度戦っても危ない状況にならない

家康の情報戦略

1. 事前工作:小早川秀秋への調略(関ヶ原の2ヶ月前から)

2. 心理分析:秀秋の優柔不断な性格を完全に把握

3. 状況把握:各武将の動向を逐一報告させるシステム

家康は、小早川が「迷っている」ことを知っていました。

だからこそ、「待つ」ことができたのです。これは孫子の説く「戦わずして勝つ」の実践でした。

易経の「時中」 — 完璧なタイミング

そして、家康の決断の核心は、易経が説く究極の判断力、「時中」の概念にありました。

その神髄は、易経の『繋辞伝下篇』に記された変化の法則そのものです。

「窮すれば則ち変じ、変ずれば則ち通じ、通ずれば則ち久し」

(物事は行き詰まれば変化し、変化すれば道が通じ、通じれば長く続く)

家康は、この易経の法則を、孫子や孟子が説いた戦略の三要素「天の時・地の利・人の和」と重ね合わせ、完璧な瞬間を見極めていました。

- 天の時: 正午過ぎ、太陽が西に傾き始め、誰もが焦れ始める心理的な潮時。

- 地の利: 戦場全体の膠着状態が限界に達し、変化を求めるエネルギーが最高潮に達した物理的な潮時。

- 人の和: 小早川秀秋の心理が、裏切りの決断を下すかどうかの瀬戸際にあった人間関係の潮時。

家康は、これら性質の異なる複数の判断基準が一点に集約され、「窮まって変じる」その瞬間をただ待っていたのです。

そして、その一瞬を逃さず行動し、天下への道を通じさせたのでした。

家康が辿り着いた「完璧な決断」の境地

家康の関ヶ原での行動を振り返ると、そこには決して言語化できない、深い境地がありました。

「待つ」という積極性

多くの人は「待つ」を消極的と捉えます。しかし家康にとって、それは最も積極的な行為でした。老子の「無為自然」を実践しながら、孫子の情報戦を駆使し、易経の「時中」で完結させる ー これは単なる組み合わせではありません。

むしろ、3つの叡智が一つの境地で統合された結果として、あの瞬間の「鉄砲隊、松尾山へ撃ちかけよ!」という決断が生まれたのです。

普遍的な価値

この境地が現代に伝えるのは、決断における「深度」の重要性です。表面的な判断基準だけでなく、状況の本質、人の心、時の流れ — すべてを統合的に捉える視点。それこそが「完璧な決断」を可能にするのです。

あなたの決断を「完璧な決断」に変える、家康の「3段階思考法」

家康の決断術を、明日から実践できる3つのステップに落とし込みましょう。

それは、単なるフローチャートではなく、状況をリアルタイムで分析し、勝利を必然に変えるための思考のOSです。

Step 1: 待つ(無為自然フェーズ) — 徹底的に現状を認識する

1. 客観的指標(孫子の「彼我」分析)

- 自分(自社): 投入可能なリソース、チームの士気、資金力は十分か?

- 相手(競合・市場): 競合の動き、市場のトレンド、顧客の反応はどうか?

- 正当性: この決断には、誰が見ても納得するだけの「大義名分」はあるか?

2. 主観的指標(人の和の可視化)

- キーパーソン: 影響力のある人物(あなたにとっての小早川)は、この件に賛成か、反対か、日和見か?彼らの個人的な損得、価値観は何か?

- 現場: 実際に動くことになるチームの温度感は?「やらされ感」はないか?

3. 流れ(老子の「水」の観察)

- 勢い: 事態は好転しているか、悪化しているか、膠着しているか?

- 時間: 時間は我々の味方か、敵か?

このStepの目的は、家康が「小早川は迷っている」と確信したように、「わからないこと」を「わかっていること」に変えることです。 私自身の最大の失敗の一つは、この情報収集を怠ってクライアントの期待値を読み間違え、プロジェクトを炎上させたことです。家康の知恵は、焦る心への何よりの戒めになります。

不安や憶測ではなく、事実に基づいた判断の土台を築きます。

Step 2: 備える(戦略的準備フェーズ) — 水面下で勝利の条件を整える

現状を把握したら、水面下で「勝利の条件」を整えます。これは、単なる根回しではありません。決断が下される前に、勝負を8割方決めておくための戦略的準備です。

1. シナリオ・プランニング

- もしキーパーソンが反対したら?→その懸念を払拭するデータ(B案)は何か?

- もし競合がこの動きを察知したら?→その対策(カウンタープラン)は何か?

- 最悪の事態は何か?→その損切りライン(撤退基準)はどこか?

2. 情報開示による誘導

キーパーソン(小早川)を説得するのではなく、彼らが自ら「正しい決断」を下せるような情報を、適切なタイミングで提供します。「こちら側につくことが、あなたにとって最も合理的で、かつ名誉な選択ですよ」という論理と情緒のパッケージを設計するのです。

3. 「外堀」を埋める

直接的な関係者だけでなく、その周辺の人物や部署も巻き込み、反対しにくい状況を意図的に作り出します。家康が他の諸将にも調略を巡らせていたのと同じです。

このStepの目的は、孫子の言う「先に勝ちて後に戦いを求む(勝ってから戦う)」状態を作り出すことです。

Step 3: 動く(「時中」の見極めフェーズ) — たった一瞬の勝機を逃さない

準備が整っても、まだ動いてはいけません。最後の引き金を引くのは、「天・地・人」の3つの要素が、完璧なハーモニーを奏でた瞬間です。

1. 天の時(外部環境の追い風)

市場の大きな変化、競合の失敗、法改正など、外部に明確な「潮目」の変化が訪れた瞬間。

2. 地の利(内部環境の成熟)

リソース、予算、人員配置など、プロジェクトを遂行する内部体制が完全に整った瞬間。

3. 人の和(関係者の心理的臨界点)

キーパーソンが迷いを捨て、「早く決断してほしい」というサインを明確に示し始めた瞬間。

家康が鉄砲を撃ち込んだのは、この3つが揃い、「これ以上待てば、むしろ好機を逃す」という臨界点でした。

このトリガーが引かれるとき、あなたの決断はもはや賭けではなく、必然的な成功となります。

「家康3段階思考法」運用ガイド

実践のコツ:「待つ」ことの言語化

部下から「早く決めてください」と突き上げられたら、「今、我々はダッシュボードを構築し、勝利の確率を80%に高めている最中だ。君には〇〇の指標を注視してほしい」と答えましょう。「待つ」という行為に目的と意味を与えることで、チームの不安は期待に変わります。

警告:『待つ』ことのリスク管理

現状認識の努力も怠り、準備もせずにただ時間を過ごすのは、単なる「先延ばし」であり、最悪の選択です。家康の「待ち」は、常に準備と情報収集を伴う「積極的な待機」でした。吉川広家への調略など、万が一小早川が裏切らなかった場合の保険(プランB)を常に準備していました。

「待つ」という戦略は、最悪の事態を想定したリスクヘッジとセットでなければ、単なる希望的観測で終わってしまうことを忘れてはいけません。

まとめ

徳川家康の関ヶ原での決断は、老子の「無為自然」を基盤に、孫子の「情報戦略」を駆使し、易経の「時中」で完結する、古典の叡智の結晶でした。

劣勢な状況、焦る周囲、限られた時間 — 現代のビジネスシーンでも同じような場面は無数にあります。

そんな時、家康の「3段階思考法」を思い出してください。まず待ち、準備を整え、機を逃さない。これが、2500年の叡智が保証する「完璧な決断術」です。

明日の会議で、重要な決断を迫られたら、まず深呼吸。そして心の中で呟いてください。

「まだじゃ」

私も、重要な決断の前には、いつもこの家康の言葉を心の中で反芻しています。その一言が、あなたを勝利へと導く第一歩となるはずです。

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。