【260年続く最強組織の設計図】家康の後継者育成術を『大学』で読み解く—「修身・齊家・治国・平天下」の実践法

「自分が異動や昇進でこのチームを離れたら、後任はうまくやっていけるだろうか?」

エースプレイヤーの部下に、どうやってマネジメントを教えればいい?プロジェクトを任せたいけれど、失敗されたら困る。そんな悩みを抱えているあなたは、決して一人ではありません。

私自身、ITコンサルタントとして多くのプロジェクトで、「属人化」という悪夢を目の当たりにしてきました。優秀な人材が去った途端、チームが機能不全に陥る。後継者育成の失敗が、組織全体を崩壊させる — この残酷な現実を何度も見てきたのです。

なぜ信長・秀吉の組織は一代で崩壊し、徳川の組織だけが260年も続いたのでしょうか?その分岐点は「後継者の育て方」にありました。 徳川家康が実践したのは、儒教の経典『大学』が示す「修身・齊家・治国・平天下」という段階的成長モデルでした。

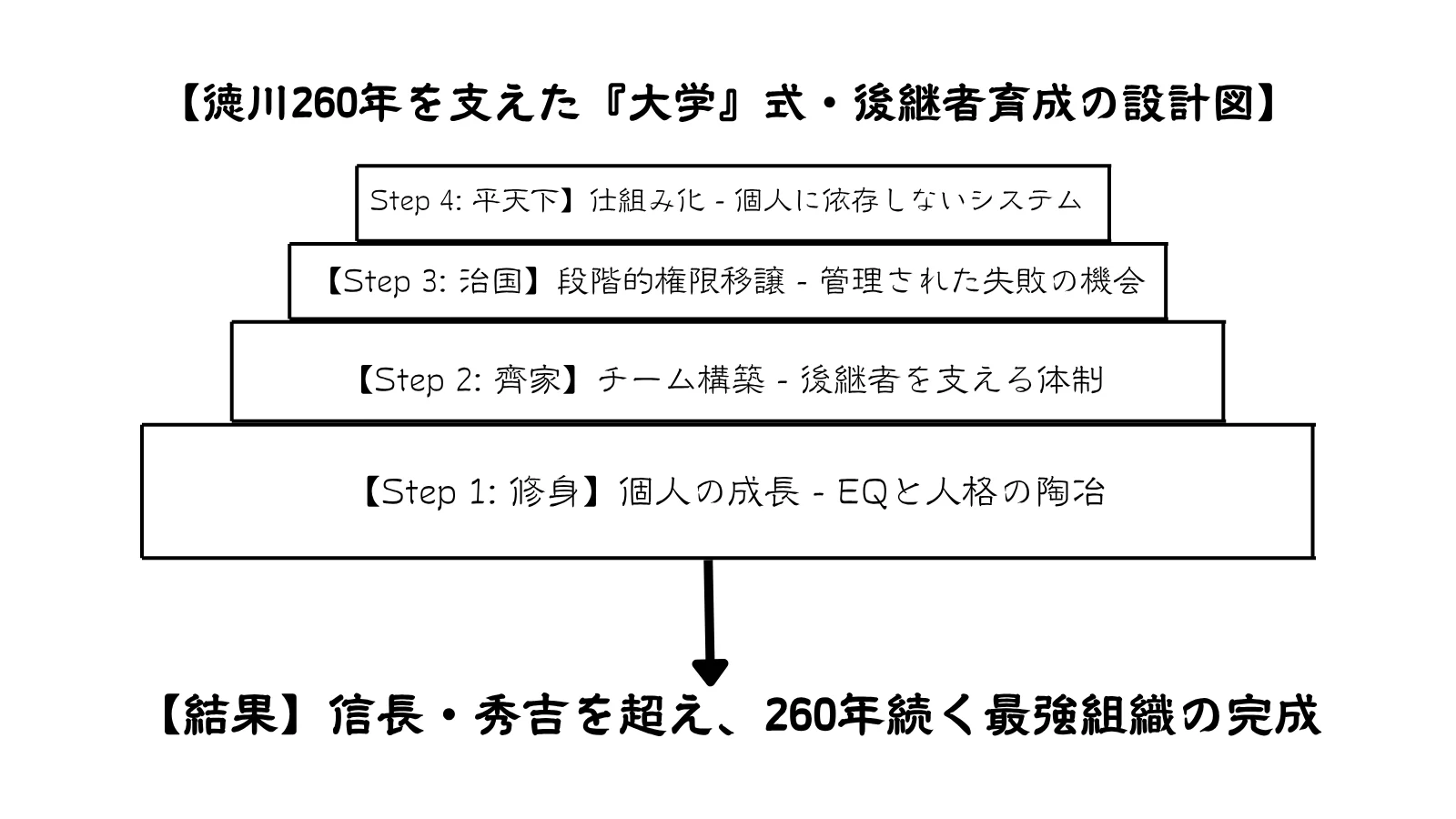

まず後継者個人を鍛え(修身)、支えるチームを育て(齊家)、段階的に権限を移譲し(治国)、最終的に個人に依存しない仕組みを完成させる(平天下)。この体系的アプローチが、現代の事業承継やチーム運営に、そのまま応用できる普遍的な原理なのです。

人質時代に学んだ「生き残りの哲学」

天文16年(1547年)、6歳の竹千代(後の家康)は、人質として今川家へ送られました。父・松平広忠は織田と今川の間で揺れ動く小領主に過ぎず、息子を人質に出すことでかろうじて生き残りを図っていたのです。

駿府の今川館で、竹千代は完全に孤立していました。今川家の子弟たちは彼を「人質」「捨て駒」と蔑み、誰も相手にしてくれません。食事も粗末で、寒い冬も薄い着物一枚。しかし、この過酷な環境が、後の家康を形作ることになるのです。

「人は、適切な環境と時間を与えれば必ず成長する」

孤独な竹千代は、ひたすら書物に向かいました。太原雪斎という高僧から儒学を学び、兵法書を読み漁り、自らの知識と教養を磨き続けました。19歳で岡崎城主として独立するまでの13年間、彼は一人で学び、一人で考え、一人で成長する術を身につけたのです。

信康切腹 — 最愛の息子を失った痛恨の教訓

天正7年(1579年)、岡崎城に衝撃的な報せが届きます。同盟者である織田信長から、嫡男・松平信康とその母・築山殿に武田との内通疑惑があるとして、処分を求める冷徹な命令が下されたのです。信康は、武勇に優れ、家臣からの信望も厚い、家康が心血を注いで育て上げた自慢の嫡男でした。

「なぜだ…なぜ信康が…」

家康は激しく動揺し、苦悩しました。信長の命令に背けば、織田との同盟は破綻し、徳川家は武田と織田に挟撃され滅亡する。しかし、我が子をその手にかけるなど、人の道に悖(もと)る。家臣団も、信康の無実を訴える者と、徳川家の存続を優先すべきだという者とで真っ二つに割れました。 眠れぬ夜を幾度も過ごし、憔悴しきった末に家康が下した決断は、断腸の思いで信康に切腹を命じることでした。遠江・二俣城で、信康が自刃したとの報せを受けた日、家康は終日、誰とも口を利かず、一人自室に閉じこもったといいます。

この悲劇は、家康の心に決して癒えることのない傷跡を残しました。そして同時に、彼の後継者観を根底から覆す、強烈な教訓を刻み付けたのです。

「いかに能力が高くとも、人間関係の機微を理解し、周囲の信頼を勝ち得る『器』がなければ、組織は内側から崩壊する」。

信康の死は、あまりにも大きな代償でした。しかしこの痛みが、個人の才能に依存する危うさを家康に悟らせ、後の体系的な後継者育成プロジェクトへと繋がっていくのです。 「能力だけでは後継者は務まらない。周囲の信頼を勝ち得る人格こそが必要なのだ」信康は確かに優秀でした。しかし、その激しい気性と独断専行が、結果として信長の疑念を招いたのです。この痛恨の失敗から、家康は後継者育成の本質を学びました。単なる能力の継承ではなく、「信頼される人格」の形成こそが、組織を永続させる鍵だと。

秀忠への段階的権限移譲 — 26歳の将軍誕生

慶長10年(1605年)。関ヶ原の戦い(1600年)の5年後、家康は突如として将軍職を三男・秀忠に譲りました。関ヶ原の戦いからわずか5年、秀忠はまだ26歳の若さでした。 重臣たちは驚愕しました。

「まだ早すぎる」

「経験が不足している」

しかし家康には、明確な計画がありました。

大御所政治 — 「見えざる手」としてのサポート体制

家康は駿府に隠居しましたが、実権は手放しませんでした。重要な政策決定は駿府で行われ、秀忠は江戸で実務を学ぶ。この二元体制により、秀忠は失敗を恐れることなく、段階的に統治能力を身につけていったのです。

家康は秀忠の周囲に、本多正信、土井利勝といった優秀な側近を配置しました。彼らは秀忠を支えるだけでなく、時には諫言も辞さない「傅役(もりやく)」として機能しました。 さらに家康は、御三家(尾張・紀伊・水戸)を設立し、将軍家に万が一のことがあっても、徳川の血筋が絶えないシステムを構築しました。これは個人の能力に頼らない、組織としての永続性を担保する仕組みでした。

大坂の陣 — 最後の試練と完全なる権限移譲

慶長19年(1614年)、大坂冬の陣が勃発しました。豊臣家との最終決戦において、家康は形式上、総大将の座を秀忠に譲りました。しかし、実際の指揮は家康が執り、秀忠はその隣で戦の采配を学びました。翌年の夏の陣では、秀忠に与えられた役割はより重要になり、自軍の指揮官として多くの決定を任されました。この段階的な権限移譲により、秀忠は実戦を通じて統治者としての判断力を磨いていったのです。

元和2年(1616年)、家康は駿府城で息を引き取りました。75歳でした。死に際して家康が秀忠に直接「わしは天下を取った。お前は天下を守れ」と語ったという明確な史料はありません。しかし、家康は死の直前、天下を維持するための具体的な遺言を秀忠に残しています。例えば、大坂の陣で功績のあった藤堂高虎や井伊直孝といった大名を今後も重用すること、また、今後起こりうる事態への対処法について詳細な指示を与えました。

家康は自らを「天下を統一する創業者」と、秀忠を「その天下を維持・発展させる守成者」と明確に位置づけていました。家康が秀忠に示したのは、言葉ではなく、死後も徳川の世が続くための具体的な「仕組み」でした。この周到な配慮こそが、徳川260年の礎となったのです。

後継者育成システムの完成

家康の死後、秀忠は見事に期待に応えました。参勤交代制度の確立、キリシタン禁制の徹底、そして三代将軍・家光への円滑な権力移譲。すべては家康が設計した「後継者育成システム」の成果でした。 なぜ信長・秀吉は失敗し、家康だけが成功したのか?それは、家康が自らの人質体験と信康の悲劇から、「人材育成には時間と環境、そして失敗を許容するシステムが必要」という真理を体得していたからでしょう。

家康が実践した『大学』の4段階成長モデル—260年続く組織の設計図

信長は本能寺で倒れ、秀吉の後継者・秀次は切腹に追い込まれました。なぜ家康だけが、組織の永続を実現できたのでしょうか。 永続する組織の礎を築く鍵は、『大学』の「経」一巻に示されています。そこでは、個人の修養が天下国家の安定にどう繋がるか、その絶対的な法則がこう明示されていました。

「身修まりて后に家斉(ととの)ひ、家斉ひて后に国治まり、国治まりて后に天下平らかなり」

(まず自分自身の行いを正しくし、次に家庭を整える。家庭が整って初めて国を治めることができ、国が治まって天下は平穏になる)

この教えは、個人の成長が、家庭、組織、そして社会全体へと同心円状に広がっていく段階的なプロセスを示しています。家康の後継者育成は、この『大学』の教えを現実の組織運営に落とし込んだ、壮大な実験でした。

第1段階:修身 — 後継者個人の器を徹底的に磨く

家康は秀忠に、まず一人の人間としての基盤を固めることを要求しました。

なぜ家康にこれができたのか:人質時代の自力更生体験

6歳から19歳まで今川家で過ごした家康は、孤独の中で自分を鍛え上げるしかありませんでした。「人は適切な環境と時間があれば必ず成長する」—この確信が、彼の人材育成哲学の原点となったのです。 秀忠への教育で家康が重視したのは、派手な武功ではなく「基礎体力」でした。誠実さ、忍耐力、そして謙虚に学び続ける姿勢。これらは現代でいう「EQ(感情知能)」に相当します。

能力だけでなく、人格の向上なくして真のリーダーは育たない — 信康の悲劇から学んだ教訓でした。

第2段階:齊家 — 後継者を支える最強チームの構築

『大学』の「斉家」は、家庭を整えることを意味しますが、これを組織論に置き換えれば「チームを整える」ことにあたります。家康は秀忠個人を育てるだけでなく、彼を支える「家(=チーム)」を同時にデザインしました。

家康は、酒井忠世、土井利勝といった譜代の重臣を秀忠の側近に配置しました。彼らは秀忠を支えるだけでなく、時には厳しく諫める「傅役(もりやく)」でもありました。これは、現代の企業における「メンター制度」や「取締役会」の原型ともいえるでしょう。後継者が裸の王様になることを防ぐ、極めて高度な組織設計です。

後継者には「メンター・チーム」が必要

優秀な部下一人を育てるのではなく、その部下を支え、時には厳しい意見も言える「サポート・チーム」を同時に育成する。これが組織の永続性を担保する鍵なのです。

第3段階:治国 — 「管理された権限移譲」の実践

慶長10年(1605年)、家康は将軍職を秀忠に譲りましたが、実権は手放しませんでした。これは矛盾ではなく、計算された「段階的権限移譲」でした。 家康は「大御所」として駿府に隠居し、重要な政策決定は自分が行い、日常の実務は秀忠に任せました。これにより、秀忠は「失敗しても致命的でない範囲」で経験を積むことができたのです。

OJTは「丸投げ」ではない

真の権限移譲とは、後継者が失敗から学べる「安全な実験環境」を提供することです。最終責任は先輩が負い、後継者は挑戦と学習に集中できる — これが理想的なOJTの形なのです。

第4段階:平天下 — 個人に依存しない「仕組み」の完成

家康の最終目標は、自分の死後も機能し続ける組織システムの構築でした。 武家諸法度、参勤交代制度、御三家システム—これらは個人のカリスマに頼らない「制度」による統治を可能にしました。万が一将軍に問題が生じても、徳川家が存続できる「仕組み」を作り上げたのです。

「属人化」からの脱却

あなたがいなくても組織が機能する状態こそ、真のリーダーシップの完成形です。業務マニュアル、評価制度、ナレッジ共有システム—これらの「仕組み」があってこそ、持続可能な組織が実現するのです。

結論:『大学』が示す後継者育成の成功方程式

家康の成功は、以下の方程式で表現できます。

この4段階を順番に実践することで、あなたのチームも「260年続く最強組織」へと変貌させることができるのです。

明日から実践できる「『大学』式後継者育成法」—4つのステップ

家康の叡智を、あなたのチームで今すぐ実践できる具体的なアクションプランに変換しました。

ステップ1:修身—後継者候補の「EQ」を徹底的に鍛える

技術スキルではなく、人間的基盤から始めてください。

- 1on1の質を変える:業務報告ではなく、価値観や人生観について話す時間を作る

- フィードバック耐性を鍛える:あえて厳しい意見を伝え、どう受け止めるかを観察する

- 謙虚さを評価する:「わからない」「教えてください」と言える人を高く評価する

私が最も信頼する部下は、プライドを捨てて質問できる人でした。技術は後から身につきますが、人格は簡単に変わりません。

ステップ2:齊家 — 後継者ではなく「後継チーム」をデザインする

エースプレイヤー一人を育てるだけでは不十分です。家康が秀忠に傅役をつけたように、次期リーダーを支え、時には諫言を呈するサポートチームを同時に育成してください。

- タイプの違う先輩を3人つける:戦略思考型、実務スキル型、人間関係調整型

- 定期的な360度フィードバック:後継者を多角的に評価し、盲点を浮き彫りにする

- 失敗共有セッション:メンターたちの失敗談を聞かせ、リアルな学びを提供する

ステップ3:治国 — 「管理された失敗」の機会を設計する

家康が大御所として実権を握り続けたように、権限移譲は「丸投げ」ではありません。まずは小さなプロジェクトから任せ、失敗を許容しながらOJTで育てるのです。重要なのは、失敗した際に「なぜそうなったのか」を本人に考えさせ、学びを次に繋げるプロセスを設計することです。

- 小さなプロジェクトから段階的に:予算100万円→500万円→1000万円と責任を拡大

- 失敗許容範囲を明示:「この範囲なら失敗してもいい」を事前に合意

- 振り返りを制度化:月1回、成功・失敗の要因分析を一緒に行う

ステップ4:平天下 — あなたが去っても機能する「仕組み」を残す

あなたの暗黙知や個人的なスキルに頼ったチームは、あなたが去ると共に崩壊します。家康が武家諸法度を作ったように、業務マニュアルやナレッジ共有システム、明確な評価制度といった「仕組み」を構築してください。目標は、あなたが明日いなくなっても、チームが問題なく機能することです。属人性をなくし、誰もが再現可能な「勝ちパターン」を組織の資産として残すことが、真のリーダーの最後の仕事です。

- 業務マニュアルの体系化:暗黙知を形式知に変換し、誰でも再現可能にする

- 意思決定プロセスの標準化:「この案件はこの基準で判断する」を明文化

- ナレッジ共有システム:過去の事例や学びをデータベース化

最重要メッセージ:家康が遺した「永続性」の思想

徳川家康が人質時代から信康の悲劇を経て最終的にたどり着いた後継者育成の境地。それは、特定の個人の才能にすべてを「投資」するのではなく、組織が永続する「仕組み」を築くという哲学でした。

家康はそう悟り、将軍職の譲渡、大御所政治、そして御三家といった制度を設計しました。今日から始められる小さな一歩が、あなたのチームを「260年続く最強組織」へと変えていくのです。

家康と『大学』が示す後継者育成の普遍性

徳川家康の後継者育成術 — それは、『大学』の「修身・齊家・治国・平天下」という普遍的な成長モデルを、戦国時代の組織運営に見事に適用した壮大な実験でした。

人質時代の孤独な学習、愛息・信康の切腹という痛恨の失敗、そして関ヶ原での圧倒的勝利。これらすべての経験が、家康に『大学』の教えの本質を体得させ、日本史上最も成功した継承システムの構築へと導いたのです。

信長・秀吉の組織が一代で崩壊したのに対し、徳川幕府だけが260年も続いた理由。それは、家康が後継者育成を「個人の問題」ではなく「システムの問題」として捉え、修身(個人の成長)→齊家(チーム構築)→治国(段階的移譲)→平天下(仕組み化)という段階的アプローチを実践したからでした。

現代の私たちも、この『大学』の知恵を活用できます。まずは後継者候補のEQを鍛え、メンター・チームを配置し、管理された失敗の機会を提供し、最終的に個人に依存しない仕組みを構築する。この4ステップが、あなたのチームを「属人化の悪夢」から解放し、永続する強い組織へと変える道筋なのです。

家康が証明したように、優れた後継者は「育てる」ものではなく「育つ環境を整える」ことで生まれます。今日から始める小さな一歩が、260年続く最強組織への第一歩となるのです。

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『大学・中庸』金谷治訳注、岩波文庫、1999年

- 『四書五経入門』竹内照夫著、平凡社新書、2005年

- 『徳川家康』山岡荘八著、講談社、1987年

- 『江戸幕府の制度と統治』藤野保著、吉川弘文館、2018年

- 『徳川将軍家の後継者選び』福田千鶴著、新人物往来社、2010年

- 『儒教と日本の近代化』山本七平著、PHP研究所、2016年

- 『家康の人材育成術』童門冬二著、PHP研究所、2019年