【弱者逆転の戦略】諸葛亮「天下三分の計」を孫子×易経で解き明かす

現代のスタートアップが直面する現実

もし、あなたが圧倒的な資金力と市場シェアを持つ巨大企業に立ち向かうスタートアップのリーダーだとしたら… 私がかつて小さなチームで新規事業を立ち上げた時も、まさに同じ絶望的な状況でした。

「まともに戦っても勝ち目はない」と、多くの人が諦めてしまうかもしれません。

しかし、歴史上、同じように絶望的な状況から、国家の未来を左右する壮大な逆転のシナリオを描ききった天才がいました。それが、三国時代の諸葛亮孔明です。

劉備という、国も領土も持たない「弱者」を、魏・呉と並び立つ大国の主へと押し上げた「天下三分の計」。これは単なる過去の戦略ではありません。

リソースで劣る者が、いかにして巨大な競合と渡り合い、自らの生存圏を確立するかという、現代のビジネスや個人のキャリアにも通じる普遍的な知恵の結晶なのです。

この記事を読めば、あなたも明日から使える「弱者のための戦略設計法」を手に入れることができるでしょう。

三顧の礼と、草廬(そうろ)での対話

西暦207年、冬。後の蜀の初代皇帝となる劉備は、荊州の片田舎にある粗末な庵の前に立っていました。彼が三度も足を運んでまで会おうとしていた人物、それが当時27歳の無名の士、諸葛亮でした。

当時の劉備は、まさに「裸一貫」の状態でした。曹操に追われ、領土も兵力もほとんどない。彼にあるのは、「漢王朝の復興」という大きな志と、関羽、張飛という数人の仲間だけ。

まさに、現代で言えば、志だけは高いが実績のないスタートアップ企業のようでした。

雪が舞う中、昼寝から目覚めた諸葛亮は、劉備に対して静かに語り始めます。それは、世界の勢力図を冷静に分析し、劉備がこれから進むべき道を驚くべき具体性で示した、壮大なプレゼンテーションでした。

不可能を可能にする「天下三分の計」

諸葛亮が示した戦略、それが「天下三分の計」です。

「今、曹操は天子を擁し、百万の軍勢を誇り、もはや直接戦って勝てる相手ではありません。江東の孫権は、三代にわたる基盤があり、民心も安定しています。彼とは戦うのではなく、同盟を結ぶべきです。」

まず、彼は「戦わない相手」を明確に定義しました。これは、リソースの限られた弱者にとって最も重要な鉄則です。

「荊州と益州(後の蜀)は、地勢に優れ、豊かな土地ですが、その主は暗愚です。まず、この二つの地を奪い、我々の本拠地とするのです。」

次に、彼は「狙うべき市場」を特定します。巨大な競合が支配するレッドオーシャンではなく、守りが手薄で、かつ価値の高いブルーオーシャン(荊州・益州)に狙いを定めたのです。

「そして、曹操の魏、孫権の呉、そして我々の蜀で、天下を三分する形勢を築く。内政を整え、民の暮らしを安定させ、孫権との同盟を堅持する。そして、天下に変化が訪れた時、満を持して北伐を行えば、漢王朝の復興も夢ではありません。」

最後に、彼は短期的な目標(荊州・益州の確保)と、長期的なビジョン(天下統一)を明確に分けて提示しました。

この「天下三分の計」は、単なる夢物語ではありませんでした。それは、冷徹な現状分析と、未来への時間軸を見通す深い洞察に基づいた、極めて論理的な戦略だったのです。

劉備はこの計画に感動し、諸葛亮を軍師として迎え入れます。ここから、歴史は大きく動き出すことになるのです。

戦略の実行、そして現実の厳しさ

実際、この戦略は驚くべき精度で実行されました。

赤壁の戦い(208年)では呉との同盟により曹操の南下を阻止し、その後荊州南部を確保。さらに益州を平定し(214年)、ついに天下三分の形勢を実現したのです。

しかし、完璧に見えた戦略にも、現実は容赦なく牙を剥きます。西暦219年、荊州を守る関羽が魏と呉の挟撃により戦死。劉備軍の要衝である荊州を失う痛恨の出来事でした。感情に駆られた劉備は、諸葛亮の反対を押し切って呉への復讐戦を開始しますが、夷陵の戦い(222年)で大敗を喫し、蜀の国力は大きく削がれることになります。

「天下三分の計」の根幹を成していた荊州の失陥 — これは、どんなに完璧な戦略も、人間の感情や想定外の事態によって狂わされることを示しています。

それでも諸葛亮は、この基本戦略の軸をぶらすことなく、北伐を繰り返し、最期まで統一の夢を追い続けたのです。

なぜ諸葛亮だけが、この戦略を描けたのか?

「天下三分の計」は、後から見れば理路整然としていますが、なぜ当時、多くの戦略家の中で諸葛亮だけがこの壮大な構想を描けたのでしょうか。その秘密は、彼が二つの古典、『孫子の兵法』と『易経』を深く理解し、統合していた点にあります。

孫子の兵法:「算多きは勝ち、算少なきは勝たず」

孫子は『計篇』で、戦う前に勝敗を見極める「廟算(びょうさん)」の重要性を説いています。

「算多きは勝ち、算少なきは勝たず。而るを況や算無きに於いてをや。」

(開戦前の計算で勝算が多ければ勝ち、少なければ敗れる。まして計算がなければ論外だ)

諸葛亮の分析は、まさにこの「廟算」そのものでした。

- 地形(地理的条件): 荊州・益州の戦略的価値を正確に評価。

- 将(リーダー): 曹操、孫権、そして劉備の能力と弱点を冷静に分析。

- 法(組織力): 魏・呉の統治体制の強固さと、荊州・益州の脆弱性を見抜く。

彼は感情論や精神論を一切排除し、データに基づいた冷徹な分析によって、「勝てる戦場」と「勝てない戦場」を完璧に切り分けたのです。

これは、現代の事業戦略におけるSWOT分析や3C分析の原型とも言えるでしょう。

易経:「時」と「変化」の法則を読む

しかし、孫子の静的な分析だけでは、「天下三分の計」という時間軸を含んだ動的な戦略は生まれません。

ここで決定的だったのが、諸葛亮が易経『乾為天』から得た「時間軸思考」です。

易経は、万物が常に変化し、循環するという思想を説きます。諸葛亮はこの思想に基づき、未来の「変化の兆し」を読んでいました。

- 短期的な「時」: 劉表や劉璋といった暗愚な君主が支配する荊州・益州は、まさに「今が奪い取る好機」であると判断。

- 長期的な「時」: すぐには曹操を倒せないが、いずれ魏の内部に変化(世代交代や内紛)が起きる「時」が来ると予測。その時まで力を蓄えるべきだと説いた。

それはまさしく、易経が説く『潜龍(潜める龍)』の時期を見極め、いずれ『飛龍(天翔ける龍)』となる時を待つという、壮大な時間軸思考でした。スタートアップで言えば、今はまだ製品開発に集中し、ステルスで活動する『潜龍』の時期。市場のタイミングが来た時に一気にプロモーションをかける、それが『飛龍』の時、と説いたのです。

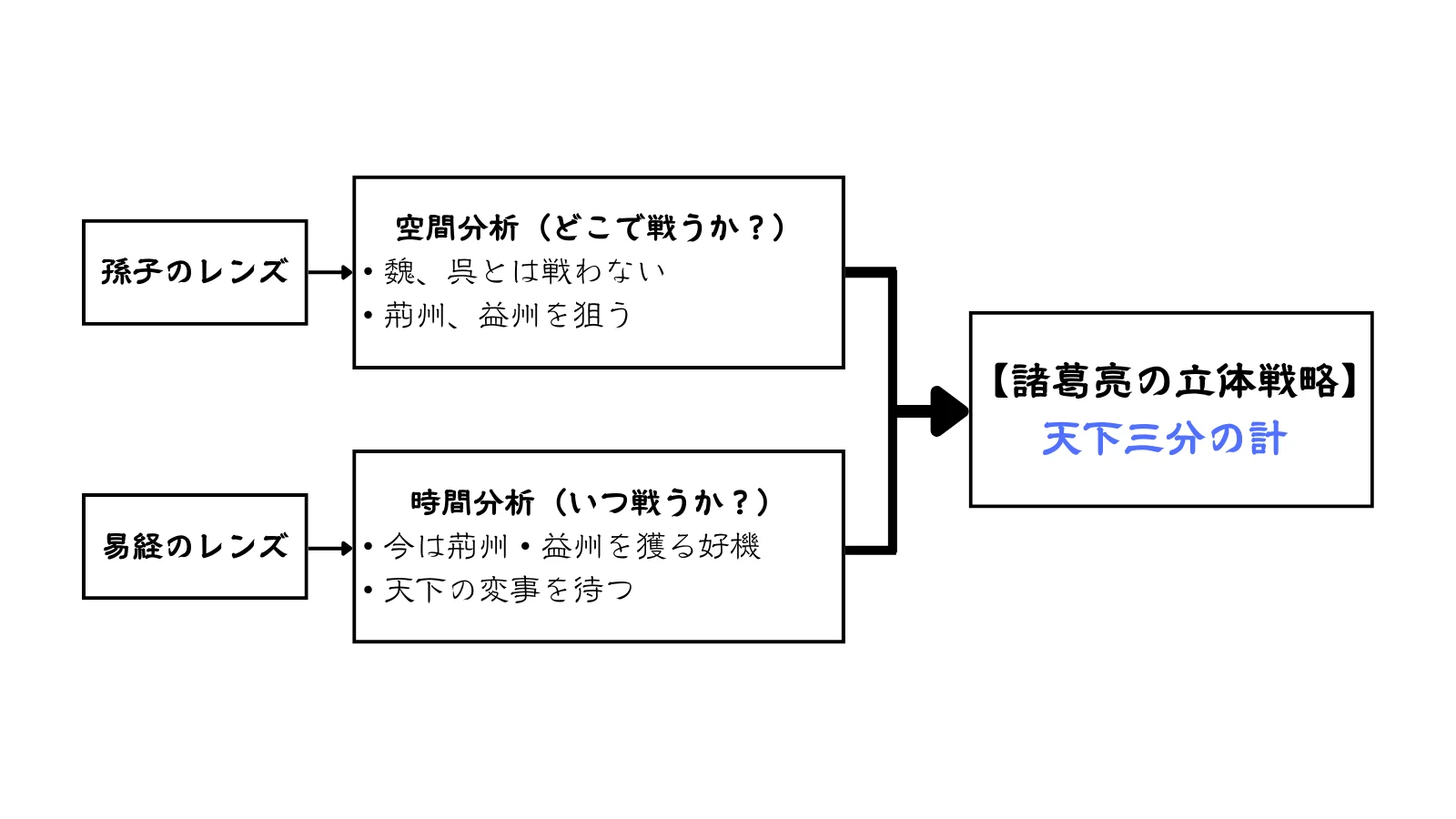

つまり、諸葛亮の戦略は、孫子の「空間分析(どこで戦うか)」と、易経の「時間分析(いつ戦うか)」という二つのレンズを組み合わせることで、初めて可能になったのです。

彼は、現在の勢力図という「点」だけでなく、未来へと続く変化の「線」を見ていた。

これこそが、彼だけが持ち得た特異な能力だったのです。

戦略の限界、そして人間の現実

このように、孫子の「空間分析」と易経の「時間分析」の融合こそが、諸葛亮に絶望的な状況から勝利への道筋を描かせた思考の神髄でした。

しかし、物語で触れた荊州の失陥が示すように、いかに完璧な戦略を描いたとしても、それが成功を保証するわけではない、という現実もまた、我々は学ばねばなりません。

最高の戦略とは、「勝つことを保証する魔法」ではなく、「勝負の土俵に上がる権利を与えてくれる切符」なのです。そして、その土俵の上では、日々の実行力、チームの結束、そして人間の感情という、また別の変数が勝敗を左右します。

諸葛亮の真の偉大さは、完璧な戦略を描いたことだけにあるのではありません。その戦略が厳しい現実に直面し、一部が崩壊した後でさえ、その軸をぶらすことなく、最期まで戦い続けたその「不屈の精神」にこそ、我々は光を見るべきなのかもしれません。

あなたの「天下三分の計」を描く3ステップ・フレームワーク

諸葛亮の思考法は、現代の我々、特にリソースの限られた弱者にとって、極めて有効な武器となります。あなたのビジネスやキャリアにおける「曹操(絶対に勝てない巨大な競合)」と「孫権(協業すべきパートナー)」は誰ですか?そして、最も重要な問いですが、あなたが狙うべき「荊州・益州(手薄だが価値のある市場)」はどこにありますか?

以下の3ステップ・フレームワークを使って、あなた自身の「天下三分の計」を設計してみましょう。

Step 1: 戦場を定義する(孫子のレンズ)

戦わない相手を決める

自社のリソースを消耗させるだけのレッドオーシャン市場や、絶対に勝てない競合をリストアップし、「戦わない」と意思決定する。

勝てる場所を探す

競合が軽視しているニッチ市場、未開拓の顧客層、時代遅れの業界慣行など、「弱者の楽園」となりうる場所を特定する。

これは言うは易く行うは難し、です。私自身、花形の市場に挑んで大企業に打ち負かされた苦い経験があります。弱者は、戦う場所を選ぶ勇気こそが最も重要です。

Step 2: 時間軸を味方につける(易経のレンズ)

短期的な目標を設定する

まずは「荊州」にあたる、1年以内に確実に達成可能な目標(例:ニッチ市場でシェアNo.1)を立て、成功体験を積む。

長期的な変化を予測する

5年後、10年後に業界で起こりうる変化(技術革新、法改正、世代交代など)を予測し、その「時」が来た時に備えて、今から何を準備すべきかを考える。

Step 3: シナリオを統合する

Step1とStep2を組み合わせ、短期的な生存戦略と長期的な飛躍のシナリオを一つの物語として統合します。それが、あなたの「天下三分の計」です。

まずは、あなたのチームで「我々にとっての荊州はどこか?」を議論することから始めてみてはいかがでしょうか。

まとめ

諸葛亮の「天下三分の計」は、単なる奇策ではありませんでした。それは、孫子の兵法による冷徹な「空間分析」と、易経による深い「時間分析」とを統合した、究極の弱者逆転戦略だったのです。 彼は、戦うべき場所と時を正確に見極め、無駄な戦いを徹底的に避けることで、裸一貫の劉備を大国の主へと押し上げました。

しかし、忘れてはならないのは、その壮大な戦略を信じ、実行を決断した劉備というリーダーの存在です。いかに優れた戦略(ソフトウェア)も、それを実行する高性能な主体(ハードウェア)がなければ絵に描いた餅に終わります。諸葛亮の論理と、劉備の人徳という二つの歯車が噛み合ったことこそが、この奇跡の始まりだったのです。

現代の私たちも、この教訓から学ぶことができます。

巨大な競合や困難な状況を前にした時、やみくもに戦うのではなく、まず立ち止まって戦場を分析し、時間軸を味方につける。

この諸葛亮の思考法は、リソースの限られた私のプロジェクトチームにとって、今もなお最高の教科書であり続けています。2000年前の知恵が、あなたの未来を切り拓く、最強の武器になるはずです。

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『孫子』金谷治訳注、岩波文庫、1963年

- 『易経』高田眞治・後藤基巳訳、岩波文庫、1969年

- 『正史 三国志』陳寿著、ちくま学芸文庫、1992年