【チーム統合に悩む管理職へ】毛利元就『三本の矢』に学ぶ組織術

「多様なスキル・価値観を持つ部下をどうやって一つのチームにまとめればいいんだろう…」

これは、あらゆる時代のマネージャーが直面する永遠の課題であり、もちろん私もその一人です。

実は、その完璧な答えを450年前に示した武将がいます。 彼の名は、毛利元就。

内政型の長男・隆元、武勇型の次男・元春、知略型の三男・隆景 ー 性格も得意分野もまったく異なる三兄弟。普通なら対立し、分裂してもおかしくないこの三人を、元就は「三本の矢」という比喩で結束させ、中国地方制覇を成し遂げました。

その秘密を『論語』の「和を以て貴しと為す」という智恵で読み解くと、現代のダイバーシティマネジメントに直接応用できる、普遍的な原理が見えてきます。

なぜ毛利家の結束は、他の戦国大名とは比べ物にならないほど強固だったのか?そして、その教訓を現代の私たちはどう活かせるのか?

三人の息子、三つの個性

天文19年(1550年)、安芸国の小さな豪族・毛利元就は、重大な決断を迫られていました。自分の跡継ぎをどう決めるか—しかし、三人の息子は、それぞれがまったく違う個性を持っていました。

長男・隆元(たかもと):生真面目で慎重、学問を好む内政型のリーダー 彼は古典を読み、領民のことを第一に考える「仁政」を重んじる性格でした。しかし、その慎重さゆえに「決断が遅い」「戦場では頼りない」と家臣たちからは不満の声も聞こえていました。

次男・元春(もとはる):猪突猛進、武勇一筋の戦闘型リーダー 吉川家に養子に出された彼は、戦場では鬼神のごとき強さを発揮する武将でした。しかし、短気で直情的、「考えるより先に行動」するタイプで、外交や政治的な駆け引きは苦手でした。

三男・隆景(たかかげ):冷静沈着、計算高い戦略型リーダー 小早川家に養子に出された彼は、外交交渉に長け、情報収集と戦略立案が得意でした。しかし、その計算高さから「人情味に欠ける」「腹の内が読めない」と警戒される面もありました。

バラバラだった三兄弟

元就が最も恐れていたのは、自分の死後、三兄弟が対立し、毛利家が分裂することでした。実際、当初は三人の間には確執がありました。

隆元は「俺が嫡男なのに、なぜ弟たちの顔色を伺わなければならないのか」と不満を漏らし、元春は「兄は優柔不断すぎる。戦は速さが命だ」と苛立ちを見せ、隆景は「二人とも感情的すぎる。もっと冷静に状況を分析すべきだ」と冷ややかでした。

他の戦国大名の家では、兄弟間の後継者争いで家が分裂する例が後を絶ちませんでした。織田家では信長と信勝が、武田家では義信と勝頼が対立。毛利家も同じ道を辿る可能性が高いと、多くの人が予想していました。

「三本の矢」の教え

そんな中、元就は三兄弟を呼び集め、有名な「三本の矢」の教えを説きました。

「一本の矢は簡単に折れるが、三本束ねれば折ることはできない。お前たちも同じだ。一人では限界がある。しかし、三人が力を合わせれば、どんな強敵でも恐れることはない」

しかし、元就の真の天才は、この比喩だけではありませんでした。彼は三人の性格の違いを「弱み」ではなく「強み」として捉え、それぞれの役割を明確に分担させたのです。

隆元には、毛利本家の当主として全体の意思決定を担う 「中枢(センターハブ)」 の役割を。

元春には、毛利家の軍事力を象徴する 「武(剣)」 の役割を。

隆景には、外交と情報戦を担う 「智(盾)」 の役割を。

このように、三人が三様の機能を持つことで、毛利家という組織は、あらゆる事態に対応できる強靭なシステムとなったのです。

三兄弟による完璧な連携プレー

この役割分担が見事に機能したのが、厳島の戦い(1555年)でした。

隆景が大内氏の内情を詳細に調査し、陶晴賢の性格を分析して「挑発すれば必ず厳島に出てくる」と予測。元春が奇襲戦法を立案し、自ら先頭に立って突撃。隆元が後方で兵站を確保し、戦後の統治体制を整備する—まさに三人の個性が完璧に組み合わさった勝利でした。

結果:中国地方制覇

この連携により、毛利家は西日本最大の勢力へと成長しました。隆元の仁政で領民の支持を獲得し、元春の武勇で敵を震え上がらせ、隆景の外交で有利な同盟を次々と締結。三兄弟が生きている間、毛利家に内紛は一度も起きませんでした。

他の戦国大名が「一人の英雄」に依存していたのに対し、毛利家は「三人の専門家チーム」として機能していたのです。

古典の知恵で読み解く、元就の成功と失敗

毛利元就の「三本の矢」は、単なる美しい比喩ではありませんでした。それは、『論語』の深遠な智恵を戦国時代に実践した、計算され尽くした組織戦略だったのです。

論語の核心:「和を以て貴しと為す」の真の意味

『論語・学而篇』で有子(孔子の弟子)が説いた「和を以て貴しと為す(わをもってとうとしとなす)」。

多くの人はこれを「みんな仲良く」という表面的な意味で理解しますが、本来はもっと深い組織論なのです。

「礼の用は和を以て貴しと為す」

ー 礼(秩序・役割分担)があってこそ、真の和(調和)が実現する

孔子が説いた「和」とは、単なる馴れ合いや対立回避ではありません。「異なる個性や能力を持つ人々が、明確な役割分担のもと、共通の目的に向かって連携すること」 — これが真の「和」なのです。

元就の天才:「礼」(役割分担)による「和」の実現

元就の戦略を『論語』のレンズで分析すると、その巧妙さが浮かび上がります。

「礼」の確立:明確な役割分担

- 隆元=中枢(センターハブ)として全体の意思決定と統合

- 元春=武(剣)として軍事力と実行力の象徴

- 隆景=智(盾)として外交・情報戦による守りと戦略

この分担は、単なる業務分担ではありません。それぞれの「個性」を活かし、「強み」を最大化する設計になっていました。

なぜ元就だけがこれを実現できたのか?

他の戦国大名が「長男優先」「武功第一」という古い価値観に縛られていた中、元就は真の実力主義を貫きました。

隆元が戦下手でも内政の才があれば内政を任せ、元春が粗暴でも戦上手なら軍事を任せる — この割り切りこそが、元就の特異な能力だったのです。

孔子の警告:「同じではない」ことの重要性

さらに『論語』子路篇には、こんな言葉もあります。

「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」

ー 優れたリーダーは協調するが迎合せず、器の小さい人は表面的に同調するが真の協調はできない

元就は三兄弟に「同じになれ」とは決して言いませんでした。むしろ「それぞれ違っていいが、目的は共有しろ」と教えたのです。

隆元:「父の名を汚さない立派な当主になりたい」

元春:「武名を天下に轟かせたい」

隆景:「毛利家を中国地方の覇者にしたい」

個人的な動機は違っても、「毛利家の発展」という大目標は共通していました。

これこそが「和して同ぜず」の実践だったのです。

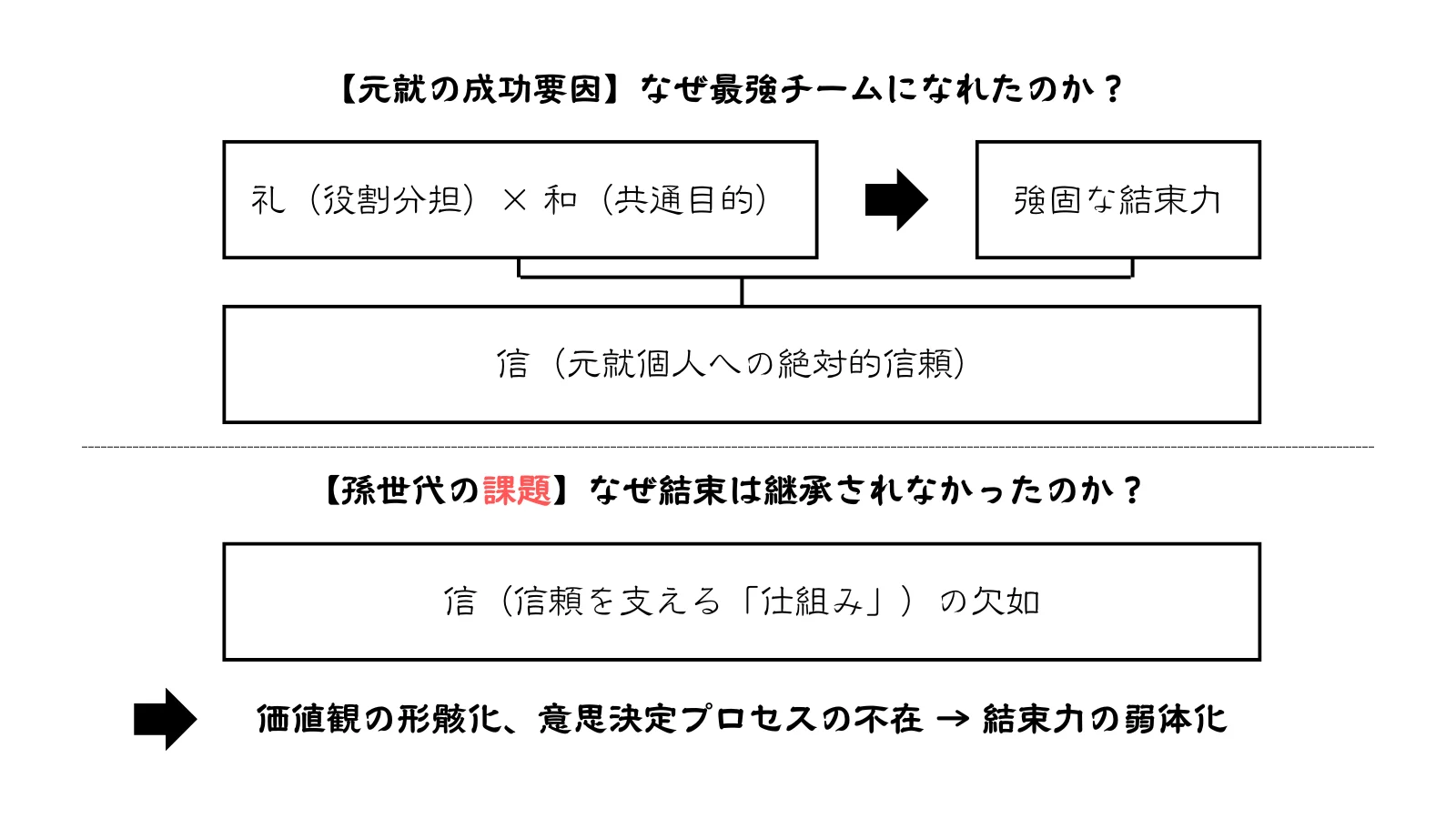

【成功】元就が築き上げた「個人的な信頼」という名の絆

『論語』顔淵篇が説く「信なくば立たず」という言葉。元就は、この「信」を、三人の息子たちの間に、極めて強固に、そして個人的なレベルで確立することに成功しました。それは、以下の4つの要素に支えられていました。

- 圧倒的な実績とカリスマ性

元就は、弱小豪族から中国地方の覇者へと成り上がった、戦国屈指の知将でした。厳島の戦いをはじめとする数々の奇跡的な勝利。その圧倒的な実績と、息子たちの能力を的確に見抜く慧眼に対し、三兄弟は「父上についていけば間違いない」という絶対的な信頼を抱いていました。

- 共通体験による絆の形成

元就は三兄弟を幼い頃から重要な軍事会議に同席させ、共に戦略を練り、共に戦場の危険を味わわせました。特に、大内氏や尼子氏という強大な敵に囲まれ、「一つにまとまらなければ毛利家は滅亡する」という極限の危機感を共有した経験が、彼らの信頼関係を血で結ばれた絆へと昇華させたのです。

- 明確な成果配分による公正性の担保

元就は三兄弟の功績を平等に評価し、それぞれが確実に成果を得られるシステムを作り上げました。隆元は安芸本国、元春は石見・出雲、隆景は備後・備中と、領地拡張の果実を公正に分配することで、「父は我々を公平に扱ってくれる」という信頼を醸成しました。

- 父から子への愛情と期待

元就が残した有名な『三子教訓状』には、三人の長所を褒め、短所を戒め、互いに補い合うことを説く、愛情に満ちた言葉が綴られています。この手紙は、三兄弟にとって、単なる戦略指示書ではなく、父からの深い愛情と信頼の証だったのです。

このように、元就と三兄弟の間の「信」は、極めて強固なものでした。元就の生前においては、この信頼関係は完璧に機能していたのです。

【失敗】なぜ、元就の「信」は継承されなかったのか?

しかし、その完璧に見えたシステムは、元就の死後、孫の世代で脆くも崩れ去ります。なぜでしょうか?

それは、元就が築いた「信」が、あまりにも個人的な関係性に依存しており、世代を超えて機能する 「仕組み(制度)」 へと昇華されていなかったからです。

元就が見過ごした、あるいは手が回らなかった課題は、大きく3つありました。

- 価値観の言語化と共有の「場」の欠如

『三子教訓状』という素晴らしい行動規範はありましたが、それを次世代が定期的に読み合わせ、議論し、自分たちの言葉で再解釈するような「公式な場」がありませんでした。創業の精神が、形式的な「遺言」になってしまったのです。

- 明確な意思決定プロセスの不在

三兄弟の時代は、最終的に父・元就という絶対的な権威が判断を下していました。しかし、その「最終決定者」がいなくなった後、意見が割れた際に、どのようなプロセスで結論を出すのかというルールが曖昧でした。その結果、孫世代では派閥争いが起きてしまいます。

- 次世代の協力体制の未構築

三兄弟が体験したような「共に死線を乗り越える」という強烈な共通体験を、孫の世代は持っていませんでした。彼らが否が応でも協力せざるを得ないような共同プロジェクトを意図的に設定し、新たな信頼関係を築かせる仕組みが必要だったのです。

ここで、さらに踏み込んで問うべきかもしれません。元就の偉大さそのものが、息子たちにとっての一種の「呪い」ではなかったかと。父が作った完璧すぎる役割分担の中で、息子たちは自ら新しい「和」を創造する主体性を失い、偉大な父のシステムの維持者に留まってしまった。それが、父という絶対的な重しが消えた後、システムが崩壊した真の原因かもしれません。

三つの原理が示す、最強チームの方程式

このように、元就の成功と失敗から導き出されるのは、単なる精神論ではありません。持続可能なチームを作るための、普遍的な方程式です。

論語の「礼」(役割分担)×「和」(共通目的)に、継承可能な「信」(信頼を支える仕組み)を掛け合わせること。

【礼(役割)× 和(目的)】× 信(仕組み) = 持続可能な最強チーム

この方程式こそが、2500年の叡智が現代の我々に伝える、究極の答えなのです。

教訓

あなたのチームを「令和の三本の矢」へ変える3つのステップ

元就の教訓を、明日から実践できる具体的なアクションに落とし込みましょう。

Step 1: 「礼」の確立(役割の見える化)

メンバーの性格や価値観を無理に変えようとするのではなく、彼らの強みが最も活きる「公式な役割」を与えましょう。

あなたのチームの「隆元(中枢)」「元春(剣)」「隆景(盾)」は誰ですか?つまり、全体を調整する人、実行で成果を出す人、分析や守りを固める人は誰でしょうか?

スキルマップの作成

メンバーの得意なこと、苦手なこと、やりたいことを一覧化する

役割の明文化

「〇〇さんは推進力担当」「△△さんは品質管理担当」のように、期待する役割を具体的に言語化し、全員で共有する

強みの最大化

「苦手を克服させる」のではなく「得意を最大限活かす」配置を心がける

私自身の失敗談ですが、かつて「全員が何でもできるチーム」を目指した結果、責任の所在が曖昧になり、空中分解しかけたことがあります。元就の教えは、多様性とは「役割分担」とセットで初めて機能することを教えてくれます。

Step 2: 「和」の創造(共通目的の設定)

「来期の売上目標達成」ではなく「お客様を驚かせる革新的なサービスを生み出す」など、全員が熱くなれる大義を設定してください。個人的な成長目標は違っていても、チーム全体の使命は共有する — これが元就の教えた「和して同ぜず」の実践です。

Step 3: 「信」の構築(信頼関係の制度化)

定期的な1on1、失敗を許容する文化、成果の透明な評価システム — 信頼を「感情」だけに頼らず「仕組み」で支える。

【具体的なアクション】

チームの行動規範(クレド)を全員で作成し、四半期ごとに見直す「チーム憲章レビュー会議」を設定する。これは元就が『三子教訓状』で果たした役割を、現代の仕組みとして実装する試みです。

元就の成功と失敗の物語は、私にチームマネジメントの原点をいつも思い出させてくれます。元就が失敗した「次世代継承」の課題を、現代の私たちは制度で解決できます。

まとめ

毛利元就の「三本の矢」は、2500年前の孔子の智恵を戦国時代に実践した、壮大な組織実験でした。

『論語』は役割分担の重要性を、目的共有の必要性を、そして信頼関係の決定的な意味を教えてくれました。元就は最初の二つを完璧に実践しましたが、制度化された信頼関係の構築という点で課題を残したがゆえに、孫の世代で結束が崩れたのです。

現代の私たちは、この歴史から学び、感情だけでなく仕組みで支えられた「三本の矢」を組織に実装することができます。

まず一つ、メンバーの「得意」に焦点を当てた役割分担を提案してください。そして、チーム全体が熱くなれる使命を言葉にしてください。ただし、決して「信頼関係」を制度化することを忘れずに。

小さな一歩かもしれません。しかし、450年前の中国地方で実証済みの、そして2500年の智恵に裏付けられた、確実な成功への道筋がそこにあります。

この記事をシェア

古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?

著者

歳三

(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。

関連記事

参考文献

- 『論語』金谷治訳注、岩波文庫、1999年

- 『毛利元就』小和田哲男著、PHP研究所、2018年

- 『戦国大名毛利氏の研究』河合正治著、文献出版、1997年

- 『中国戦国史』宮崎市定著、岩波文庫、2001年

- 『チームワークの心理学』山口裕幸著、サイエンス社、2008年